Является ли смех грехом? Почему во время молитвы хочется плакать (или наоборот, смеяться).

Есть ли ограничение на шутки в пост, как не осуждать и не обижать шуткой, что значит «посмеяться над бесами» - протоиерей Артемий ВЛАДИМИРОВ, настоятель храма Всех святых в Красном селе, продолжает размышлять о православном юморе и рассказывает свой любимый анекдот про ласточку.

Можно ли шутить и смеяться в пост или нужно больше сокрушаться о своих грехах? Бывает ли некое постное самоограничение на смех?

- Смех смеху рознь. В институте благородных девиц бонны и воспитательницы учили русских девушек дворянского и купеческого происхождения не обнажать десен при улыбке.

Интересно, что это совершенно точно соответствует и рекомендациям строгих отцов-отшельников. В подобных учебных заведениях девушкам рекомендовали улыбаться в меру, соответствующую произнесению слова «изюм», когда губы лишь немного раздвигаются, но не обнажают десен. А хохот, гоготание и молодежное «ржание», уподобляющее смеющегося человека известному животному о четырех копытах, почиталось совершенно неуместными, неприличными, некрасивыми, неблаговидными, противоречащими понятию о хорошем воспитании.

По-моему мнению, смех - не грех, если он не связан с осуждением и злословием. Ибо есть врачующие смех и улыбка. Посмотрите: сколько вокруг нас меланхолически настроенных людей, с подавленной душой, растревоженных, и, прямо скажем - с нездоровой психикой. Любой врач, общающийся с подобными пациентами, или священник-духовник, в толще народной исповедующий людей всех возрастов и состояний, вырабатывает для себя определенную психологическую защиту и стиль общения с людьми.

Мы стараемся следовать заветам святого апостола Павла: «Утешайте малодушных, всегда радуйтесь, духом пламенейте, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими». Духовно зрелый христианин, конечно, и постом выполняет завет Господа Иисуса Христа: «Ты, когда постишься, не уподобляйся фарисеям и лицемерам, напускающим на себя унылый вид, но помажь главу елеем, лице водой», то есть имей образ радости, светлости, приветливости, добродушия. Лучись энергией любви и бодрости как учит нас апостол Павел: «Будьте светилами в этом развращенном мире».

Итак, смех - не грех, когда он созидает, настраивает на доброе, проливает утешение в слабые души, снимает напряжение, разряжает конфликтную ситуацию. О каждом дереве мы привыкли судить по плодам, поэтому я никогда не буду предъявлять ханжеских претензий священнику или рядовому христианину, услышав его смеющимся, видя его широкую улыбку, хотя бы и с обнажением металлокерамики, если плод общения - созидание атмосферы мира и любви. А попробуйте сегодня, (говорю как педагог) провести хороший, значимый насыщенный урок со старшеклассниками…

Вы знаете, что лучшим средством нравственного воздействия является вышучивание, высмеивание порока, а это предполагает и определенные игровые элементы, даже сценки. Хороший педагог не только расскажет, но и представит на собственном примере, как смешен, жалок и отвратителен порок, а это подразумевает использование и мимики и жестов. Человек в мундире, в футляре, застегнутый на все пуговицы никогда не сможет осуществить своих педагогических целей, если останется меланхоличным, «малахольным», анемичным перед лицом подростков и молодежи.

Поэтому пост - это время трезвения, время сосредоточенного предстояния Богу, когда мы призваны питать свою душу Божией благодатию. Мудрый христианин подобен пчеле, которая собирает нектар с разных цветков и соцветий. Он будет чрезвычайно разнообразен в своем поведении и подходах к людям. Его манеры нельзя укладывать в какое-то прокрустово ложе «благоприличного» поведения. Нужно уметь «быть всем для всех», поэтому каждая ситуация, каждая встреча с человеком должны содействовать тайному намерению христианина привнести душевную и духовную пользу в сердца людей.

- Используете ли вы юмор в своих проповедях и беседах?

- Конечно. Безусловно. Попробуйте, (если речь идет о выступлении перед аудиторией), полтора или два часа держать ее в тонусе, то есть в неослабном внимании к предмету речи. Ошибочно избрав для себя академический стиль общения, и, не дай Бог, монотонным голосом, с высокой колокольни, изрекая нравственные максимы, то, в конце лекции, открыв глаза, вы увидите лишь пустые стулья.

Необходимо учитывать, что человеческая природа не терпит однообразия. Зная, что лучшим отдыхом является перемена занятий или регистров, жанров речи, любой мало-мальски опытный проповедник, учитель, педагог, сообразно жанру общения с аудиторией, будет прибегать и к лирическим отступлениям, и к смешным, но назидательным историям. Будет чередовать высоту своей речи с, быть может, простецкими, простонародными выражениями.

Там, где присутствует риторическое мастерство, мы увидим многообразие интонаций, подходов, стилей речи, которое всего больше напоминает Божий мир, всегда представляющийся новым в глазах его созерцателей. Смена дня и ночи, зимы и лета; бесконечное разнообразие цвета, линий, очертаний, звуков, запахов - все это учит нас бегать монотонности, однообразия как самого злого врага. Тем паче, если ваша речь имеет общественное, острое звучание!

Читатель «Нескучного сада», я думаю, ориентируется в геополитике и дипломатии, знает, в каком состоянии находится мир. Большинству из нас ведомо, какая гибельная травля изливается из уст империалистической элиты, кривящей за океаном рот при распространении клеветы на матушку Россию. Настоящий церковный вития (проповедник) будет прибегать к юмору, как к хорошо продуманному приему, как к своеобразному эзопову языку.

Только «дурачина-простофиля» называет вещи своими именами, но человек, мало-мальски мудрый знает, что наиболее сильное, эмоциональное словесное воздействие будет иметь место в случае правильно поставленных акцентов, намеков и полунамеков. Если вас слушает не группа продленного дня в детском саду, но современная просвещенная аудитория, то поверьте опыту -- юмор, при котором где желаемое, к примеру, обличено в форму действительности, когда не названы имена, но обрисован типаж человека, соотносится с классической мерой, которая непременно должна характеризовать речь культурного человека.

- Есть такое выражение: «посмеяться над бесами», о чем оно?

- Вариация этого очень мудрого и замечательного выражения, которое могло родиться только в среде патриархального русского народа, представлено следующей фразой: «Живи так, чтобы бесы над тобой не посмеялись». И действительно, когда человек становится мишенью греха, когда он попадается на удочку соблазна, демоны над ним смеются

. Все хорошо в меру, а «что не в меру, то от лукавого». Соответственно, мудрый христианин, обретающий господство над страстями, сражающийся не «с плотью и кровью, а с духами злобы поднебесной» должен сокрушать рог сатанинский и напоминать собою золотую рыбку. В каком смысле? Нельзя ни к чему прилепляться, но подобает ловко огибать препятствия, достигая поставленные цели достойными средствами. Посмеяться над бесами - значит, быть настолько духовной личностью, (вооруженной мечем молитвы и щитом смирения), чтобы, ходя во плоти, оказываться опытным бойцом и победителем падших духов. Таковы суть блаженные Христа ради юродивые.

Видим, что Спаситель, никогда не юродствовавший, иногда действовал в духе библейских пророков, скажем, при изгнании торгующих из храма. Он учит нас при обороне и нападении в словесных битвах использовать притчи.

Приточный язык - речь закамуфлированная, рассчитанная на тонкость восприятия. О ней можно было бы сказать: «мудрому достаточно». Это освященный евангельским примером образ проповеди, обращенной к не церковной аудитории и в современном мире.

Нельзя давать повода ищущим повода, но надлежит мягким юмором отражать раскаленные стрелы человеческих инвектив, грубости, дурного тона, который сегодня преимущественно свойственен невоспитанным людям, часто появляющихся на политической арене.

Вот почему Святейший Патриарх Кирилл постоянно заявляет, что не всякому, облеченному в церковные одежды, можно держать слово в средствах массовой информации, участвовать в словесных дуэлях и дебатах. Но пусть это будут те, кто, помимо церковного послушания, еще и имеет дары и таланты, благоприобретенные навыки, чтобы служить к созиданию Церкви, к защите ее, к посрамлению твердынь лукавого. Церковному человек нельзя становиться жалким посмешищем для грубой аудитории с падшими вкусами.

- Отец Артемий, расскажите, пожалуйста, напоследок какую-нибудь смешную историю!

- Не знаю, слышали ли читатели «Нескучного сада» определение пингвина. Кто такой пингвин? Пингвин - это ласточка, которая имела обыкновение вкушать после 10 часов вечера.

А вот вам еще одна маленькая история, но чрезвычайно глубокомысленная. Мне кажется, что на высоту этого рассказа не поднимались ни Омар Хайам, ни японские императоры.

Зайчик, посмотрев на небо глазами полными слез, произнес: «Те, кто истинно любят, не должны бояться страданий», - и крепко-крепко обнял стоящего рядом ёжика!

О смехе

Из книги архиепископа Иоанна (Шаховского) , изданной в серии , выпущенной Сретенским монастырем в 2006 г.

Есть два смеха: светлый и темный. Их сейчас же можно различить по улыбке, по глазам смеющегося. В себе его различить можно по сопровождающему духу: если нет легкой радости, тонкого, мягчащего сердце веяния, то смех - несветлый. Если же в груди жестко и сухо и улыбка кривится, то смех - грязный. Он бывает всегда после анекдота, после какой-нибудь насмешки над гармонией мира. Искривляемая гармония мира искривляет душу человека, и это выражается в кривлении черт лица.

Горе вам, так смеющимся ныне, ибо восплачете (см.: Лк 6, 25). Заплачете! Потому что увидите, что приложили радость не к тому, к чему можно приложить, но к тому, что достойно муки.

Благостная улыбка есть зеркало найденной гармонии. Святые улыбаются, не смеясь. Смех как полнота чистой радости есть состояние будущего века. «Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь» (Лк 6, 21). Аскетический опыт осветления и преображения человека советует даже улыбаться, не открывая зубов (лучше немного меньше радости, чем хотя бы самая мимолетная нечистота в ней!).

Анекдотический смех, которым смеются в кинематографах, театрах, на пирушках и вечеринках, которым легко осмеивают ближнего, смеются над слабостями и над достоинством человеческим, над совестью его и над грехами, для увеселения и для забвения печали, без смысла и тщеславно смеша других, все это - болезнь духа. Можно сказать даже точнее: это - симптом болезни духа.

В мире духов живут нечистые духи; они видны бывают на лицах, закатывающихся смехом... Ангельская радость озаряет лицо улыбкой.

Добрым смехом бесшумно развеять можно скопившиеся тучи злобной спорливости, ненависти, даже - убийства... Хорошим смехом восстанавливается дружба, семейный очаг.

Едкий смех - не от Бога. Язвительная улыбка, сарказм остроты, это - пародия на евангельскую соль мудрости. Пародия, искривляющаяся в улыбке.

Острота слова всегда взрезывает душу. Но острота, будучи даже одинаковой у двух ножей - хирургического и разбойничьего, производит совсем разное действие. Одна, взрезывая, пропускает свет небесный и теплоту Духа или вырезает гноение, обрезает мертвость; другая - безблагодатная острота - режет, кромсает душу и часто убивает.

Остры только святые, и только святое остро. Грязные же духи пародируют остроту, и много людей в мире изощряется в высказывании себя чрез эти остроты.

Предел духовной нечистоты смеха - гомерический хохот, гоготание... Такой смех настигает людей недалеко от обильных трапез.

Блюдущий себя, благоговеинствующий пред тайной своей жизни, будет блюсти как всю свою жизнь, так и свой смех. Даже свою улыбку он соблюдет пред Богом. Все будет у него - помощью невидимых хранителей его - чисто и ясно.

Святые светили миру и плачем своим, и улыбкой. Как дети. Ибо только у детей и у подлинно верующих во Христа людей есть чистота жизни, видимая телесными глазами, даже в чертах лица.

Просто и чисто все у детей, еще не коснувшихся тленного духа. Смерть еще не выявилась в усмешке их смертной природы, им дана весна жизни, как начаток и как воспоминание рая; и вот, они чисто смотрят, чисто смеются, нелукаво говорят, легко плачут, легко забывают свой плач...

«Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное» (Мф 18, 3)... Ясно - почему.

Чем отличается покаянный плач от плача истерики?

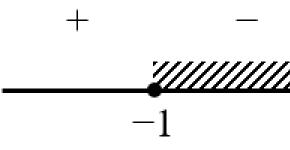

Истерический плач - неблагодатный, злой, горький. А когда человек кается о грехах и плачет, то в это время у него слезы сладкие, покаянные. Душа в это время омывается. Это можно наглядно объяснить на таком примере: едут две машины одна за другой; от первой машины летит грязь из-под колес и попадает на ветровое стекло второй машины, делает его непросматриваемым. Как очистить стекло, чтобы смотреть вперед на дорогу? Надо включить щеточки-дворники, и они очистят стекло. Но порой они не могут справиться с грязью. Тогда надо водички подлить. А как водичка попадет на стекло, смотришь - дворники быстро очищают стекло от грязи. Вот, точно так же на жизненном пути наша душа оскверняется грязью грехов. Когда мы начинаем каяться, то бывает мало пользы, если мы просто "насухую" рассказываем грехи, перечисляя их. Тут и слезы покаянные нужны, тогда душа быстро очистится.

Можно ли плакать во время молитвы?

Можно. Покаянные слезы - это не слезы зла и обиды, они омывают нашу душу от грехов. Чем больше мы плачем, тем лучше. Очень ценно во время молитвы плакать. Когда мы молимся - читаем молитвы - и в это время на каких-то словах мы задержались умом (они проникли в нашу душу), не надо их пропускать, ускорять молитву; вернитесь на эти слова, и читайте, пока душа не растворится в чувстве и не начнет плакать. Душа в это время молится. Когда душа в молитве, да еще со слезами- рядом с ней Ангел Хранитель; он молится рядом с нами. Любой искренне верующий человек из практики знает, что Господь его молитву слышит. Мы слова молитвы обращаем к Богу, а Он благодатью возвращает их нам на сердце, и сердце верующего чувствует, что Господь его молитву принимает.

У меня мама во время чтения утренних или вечерних молитв всегда плачет и вспоминает свои грехи от детства. Это ее мучает, и она расстраивается, и думает: "Что это за слезы, может, они от врага?"

Когда человек читает молитвы, акафист, Псалтырь и плачет покаянными слезами, чувствует, как велики его грехи перед Богом, то эти слезы благодатные.

Господь показал и мне, грешному, что значит покаянные слезы. Учился я в семинарии, а на каникулы поехал в Почаевскую Лавру. Встал на ранней литургии под клиросом - и вдруг на меня нашло такое!.. Никогда в жизни прежде не испытывал! Благодать Божия сошла, и я плакал. Плакал не только о своих грехах, но и о всем мире, лежащем во грехе, во тьме. Так вся литургия прошла. Конечно, мне хотелось, чтобы это состояние подольше продолжалось, но я учился, а на занятиях нигде не уединишься. Так прекратились мои слезы: кругом народ, а душа плачет, когда чувствует около себя только Единого Бога. Бог же приходит в тишине.

Пусть человек плачет, насколько хватит покаяния. Это особое состояние души, его надо хранить и ближним, и самому человеку. Слезы омывают, убеляют нашу душу от грехов. Человек молится и очищает себя от скверны, а молитва души его праведной будет хранить и его родных. И это тоже один из признаков смирения.

Или нравственно нейтральный окрас.

Примеры греховного смеха встречаются в Книгах Писания Ветхого и Нового Заветов неоднократно. Как правило, там же указывается на причины, вызвавшие смех.

Так, смех Сарры во время посещения Авраама тремя Ангелами () был вызван недоверием Божьему обетованию о рождении у неё долгожданного наследника. Несмотря на то, что она имела для себя внутреннее «оправдание» (ведь она была не только бесплодна, но и стара), её смех вызвал укор со стороны Ангела и уязвление совести ().

Смех иудеев над поруганным и Распятым был связан с неверием , внутренней злобой, высокомерием, завистью, ненавистью ко Христу.

В повседневной общественной жизни смех нередко граничит с издевательством одних людей над другими, высмеиванием человеческих слабостей, недостатков. При этом смеющийся ставит себя выше того, над кем насмехается и кого унижает своими насмешками. Очень часто подобные издевательства подхватываются окружением. В наиболее острых проявлениях насмешки оборачиваются травлей, нередко приводят к трагедиям. Такого рода смех именуется бесчинством.

Библейским примером использования смеха (высмеивания) ради издевательства может служить Голиаф, поносивший еврейский народ, а затем - вышедшего против него Давида. Чем завершилась это противостояние, хорошо известно.

Достаточно часто смех бывает обусловлен стремлением к веселью.

По большому счёту веселье, как состояние особого психологического настроения, может быть вызвано и богоугодным расположением сердца, например радостью, связанной с христианским торжеством. Но бывает и по-другому, когда человек ищет веселья в праздности, греховных развлечениях и удовольствиях, что не только отвлекает его от благочестивых занятий, но и служит дурным примером для окружающих.

Можно ли утверждать, что смех плох как таковой?

Вопреки распространенному мнению, далеко не всегда смех оценивается негативно.

В ряде случаев смех может способствовать избавлению человека от гнетущего состояния: хандры, уныния, отчаяния.

Бывает, что смех побуждает человека к тому, чтобы взглянуть на себя со стороны. Именно с этой целью составлял свои басни Эзоп, обличая человеческие страсти и пороки.

Нельзя не отметить, что смех присущ даже безгрешным, невинным младенцам. Детский смех нередко символизирует радость. Более того, отсутствие смеха в жизни ребенка может служить показателем нездоровья, серьезным поводом обратиться к врачу.

В этой связи понимаем: «смеяться или не смеяться?» есть неверно поставленный вопрос. Как таковой, смех нельзя подвести под однозначную нравственную категорию. Что касается богословской оценки смеха, здесь многое зависит от конкретных условий и обстоятельств.

Старая Сарра, родив от столетнего Авраама сына Исаака, говорит: смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется» (). Здесь можно усмотреть самоиронию Сарры – «сделалась на старости лет посмешищем»; юмористическую самооценку необычной ситуации: «на смех поднимут, услышав, что старуха родила».

В Новом Завете, в послании св. апостола Павла к Ефесянам уже присутствует косвенный отказ от смеха: «Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а напротив, благодарение» (). Верные «Первохристианских времен, то «малое стадо», к которому обращается апостол, выкуплены слишком дорогой ценой – крестной смертью Самого Господа, чтобы предаваться «смехотворству» в частности и развлечениям вообще. Осознание времени, в котором живут святые апостолы, – это энергичное, деятельное ожидание скорого Второго пришествия Спасителя, время эсхатологического ожидания конца истории, поэтому не должно расслабляться, отвлекаться на земное, на малозначительное – нужно спешить в Царство Небесное!

2.

Когда, позднее, эсхатологические ожидания притупились, отчасти остыли, а мир не пришел к концу, а напротив, распространился по всей вселенной торжеством христианской империи, всемирным торжеством христианства, тогда, в эти самые годы многие христиане покидают города, семьи, бросают карьеру и бегут в египетские и палестинские пустыни. Это начало монашества и аскетического делания. Искатели уединенного подвига бегут из мира, в котором слишком очевидно остыл жар спасения, притупилось чувство исключительности христианства, богообщения. Христистианское учение, разлившись по вселенной, тем самым срастворилось с миром, привнесло в себя обыденное, а вместе с тем, стало образом жизни, повседневностью, ослабело и притупилось, как непрестанное радостное чувство всего нового, принесенного в мир евангельской вестью. Искатели пустынножительства уходят из мира, по-новому заостряя противостояние греха и святости, земного царства и Царствия Небесного, богатства преходящего, тленного и неоскудевающего духовного сокровища. С этими противопоставлениями приходит и переосмысление феномена смеха. В наши задачи не входит рассматривать «историю смеха», она слишком для этого необъятна. Но мы можем попытаться остановить внимание на двух противостоящих категориях: «смеха как греха» («и смех и грех») и «духовного веселья». Это противопоставление прочувствовано и объяснено опытной духовной практикой монашеской аскетики и монашеской святости. «Святость» и «греховность», «Божье» и «бесовское» стали двумя крайними полюсами понимания смеха в восточном христианстве и в таком ключе были усвоены на Руси. В этой традиции мы живем и сейчас. По-русски, как отмечено , «односложное, отрывистое, фонетически весьма выразительное «смех» систематически рифмуется со столь же односложным и отрывистым «грех». Пословица говорит: «Где смех, там и грех» (варианты: «Мал смех, да велик грех»; «Навели на грех, да и покинули на смех»; «И смех наводит на грех»)». В русском Православии, по словам А.А. Панченко, «действовал запрет на смех и веселье. Это было буквальное толкование евангельской заповеди: «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете» (). Книжники средних веков ссылались на то, что в Писании Христос никогда не смеялся (это заметил еще Иоанн Златоуст, особенно почитавшийся на Руси). Не случайно за смех, колядование, за пир с пляской и т.п. налагались различной тяжести епитимьи: «Аще кто возглаголет сам, хотя смеху людем, да поклонится той дни 300». Собственно, поклоны налагались уже за то, что люди рассмеялись сказанной шутке, за балагурство. А те, кто рассмеялся, тоже подпадали под епитимью: «Посмеявшийся до слез, пост 3 дни, сухо ясти, поклон 25 на день…» «Смех до слез» прямо отождествлялся с бесовством. Народная фантазия рисовала как место, где грешники «воют в прискорбии», а их стоны перекрываются раскатами дьявольского хохота. Эта традиция «дьявольского хохота» отражена и в небольшом стихотворении А.С. Пушкина, названном «Подражание италиянскому», о Иуде, предателе Господа:

Как с древа сорвался предатель ученик,

Диавол прилетел, к лицу его приник,

Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной

И бросил труп живой в гортань геенны гладной…

Там бесы, радуясь и плеща, на рога

Прияли с хохотом всемирного врага

И шумно понесли к проклятому владыке,

И сатана, привстав, с веселием на лике

Лобзанием своим насквозь прожег уста,

В предательскую ночь лобзавшие Христа.

Дьявол часто описывается как «насмешник», что вовсе не значит, что он любитель розыгрыша и веселья. «Дьявольский хохот», или «веселие сатаны», – это фигуры речи, встречаемые как в поэзии, так и в писаниях подвижников, которые не означают, что силам зла присущи смех или юмор. Адский хохот – есть выражение крайнего исступления, в котором пребывают темные силы. В этом смысле – у них нет и не может быть нормальных реакций, а только одни крайности – предельная злоба, смертельная ненависть, безумный хохот и т.д. Все то, что свойственно человеку, – печаль или радость, скорбь или смех, ирония или юмор, – на крайних полюсах дьявольского антимира получают свое извращенное воплощение. В действиях одержимых, злодеев или безумцев мы порой можем наблюдать, во что воплощаются обычные свойства человеческой натуры. Смех если и присущ бесам, то не настоящий – ибо ничто, кроме зла (которое само есть – искажение, лукавство, кривизна – порча добра), им не свойственно, ничто, кроме ненависти. Не случайно более тысячи лет назад именно слово «лукавый» было выбрано при переводе молитвы «Отче наш» с греческого языка на славянский. Его корень – лук. Лук – это оружие, овощ. Лукой древнерусские книжники называли береговые изгибы, отсюда лукоморье – морской залив. Лука – изогнутая часть седла. Луковка – навершие храма. Что же общего у перечисленных вещей с сатаной? Ответ прост: искривленная форма. Кривизна – общий признак всего «лукавого». Именно поэтому в молитве «Отче наш» лукавым именуется диавол. По-гречески лукавый (ponhroj) значит «дурной, испорченный, худой, подлый, злой». Один из первых ангелов, светоносец (lucifer ), когда-то исказил себя, отпав от Бога, и с тех пор стремится в эту кривизну втянуть человека, а через него весь мир. Падший дух – лжец. Он искажает Божие творение, отображая его в кривом зеркале. Отсюда возможность недоброго смеха, издевательства и хулы. Предел его – смех над Богом.

Дьявола называют «обезьяной Бога», но это смеющаяся (или хохочущая) обезьяна. Дьявол смеется не потому, что ему радостно или весело, но смех его есть следствие его безумия, его богоотступничества, величайшего помрачения. Отпадший и тем самым отлученный от святости Бога, он являет Его ничтожную противоположность, «шиворот-навыворот». Что свято в Боге, то в дьяволе вывернуто на изнанку, поэтому характерно, что особенную роль в смеховых, карнавальных переодеваниях имели рогожа, мочало, солома, береста, лыко. Это были как бы «ложные материалы», излюбленные ряженными и скоморохами. Примечательно, как отмечено Д.С. Лихачевым, что при разоблачении на Руси еретиков «публично демонстрировалось, что еретики принадлежали к антимиру, к крошечному (адскому) миру, что они «ненастоящие»». Новгородский архиепископ Геннадий в 1490 году приказал посадить еретиков на лошадей лицом к хвосту в вывороченном платье, в берестяных шлемах с мочальными хвостами, в венцах из сена и соломы, с надписями: «Се сатанино воинство». Это было своего рода развенчание и раздевание еретиков – причисление их к изначальному, бесовскому миру. В этой же системе противопоставлений скоморохи именовались «причетниками» и даже «иереями смеха». Русская старинная пословица: «Бог создал попа, а бес – скомороха». В народном сознании древности скоморохи как бы «конкурируют» своим скоморошьим служением смеху с благочестивым служением священства. Как выразился один древний автор, люди «свадьбы творят и на браки призывают иереев со кресты, а скоморохов з дудами». В древнерусской повести «О некоем купце лихоимце» рассказывается о купце, который попал по смерти в ад. Его жена и дети печалились и плакали о его участи. Подмога явилась в лице скомороха, который велел сделать люлечку и спустить его на веревках в адскую пропасть. На дне он увидел гроб, а вокруг «вся бесовская лица». Бесы показали ему душу купца, «в лютее пламени жгому», открыв, что ее можно избавить от вечной муки, если вдова и сироты раздадут неправедно нажитое имущество церквам и нищей братии. Скоморох полюбопытствовал о своей загробной участи. «Они ему показаша храмину, исполнену великого зловония, и огнь палящий» – «се твое жилище есть». Далее в повести рассказывается, как скоморох провел бесов вокруг пальца, прибегнув к помощи благочестивого священника, к которому «припаде с молениями и слезами теплыми», моля его, да примет его с покаянием…

3.

Что же противоположно «бесовскому смеху», точнее, искаженным отражением какой духовной категории является «смехотворство»? Мы находим ответ на этот вопрос в словах святых отцов. Непотребный, недолжный, «глупый», по выражению Екклесиаста, смех является выражением безблагодатного веселья. Смех – это своего рода зеркало, в котором отражаются и преображаются все наши эмоции, как бы удваивая «пространство души», отмечает исследователь (Л. Карасев). Отсюда и многообразие оттенков смеха, которое не поддается исчерпывающему перечислению. Смех плюс гордость и смех плюс гнев дают нам новую гордость и новый гнев. А смирение плюс молитва, кротость и воздержание плюс веселие дают то неизреченное состояние благодати, которое позволяло прп. встречать всех приходящих словами «Радость моя».

«Бывает смирении по страху Божию, и бывает смирение из любви к Богу. Иной смирен по страху Божию, другой смирен по радости, а смиренного по радости сопровождают великая простота, сердце возрастающее и неудержимое», – говорит прп. . «Когда приблизится время воскреснуть в тебе духовному человеку, тогда возбуждается в тебе омертвение для всего, возгорается радость в душе твоей, не уподобляющейся тварям, и помыслы твои заключаются внутри тебя тою сладостью, какая в сердце твоем» (он же). Святой отец пишет о «источающемся из сердца удовольствии, увлекающем всецело ум», говоря о духовной радости, приносимой неустанной молитвой: «По временам неощутимо во все тело входит какое-то услаждение и радость, и плотский язык не может выразить этого, пока все земное не будет при этом памятовании почитаться прахом и тщетою. Ибо это истекающее из сердца услаждение иногда в час молитвы, иногда во время чтения, а иногда также вследствие непрестанного занятия и продолжительности мысли согревает ум. А эта радость чаще всего бывает без этих поводов, и очень часто во время простой работы, и так же часто по ночам, когда находишься между сном и пробуждением, как бы во сне и не во сне, бодрствуя и не бодрствуя. Но когда найдет на человека это услаждение, бьющееся во всем теле его, в этот час думает он, что и Царство Небесное не что иное есть, а это же самое». Стяжание благодати является в итоге непрестанным пребыванием при земной жизни в Царствии Небесном, а это пребывание души в единении с Господом есть в том числе и радость и веселие, которые стараются донести в своих писаниях святые подвижники и отцы.

Являя Собой полноту любви, Господь излучал непрестанную радость для окружающих, Сам будучи источником радости. Радость – есть отражение духовного переживания, катарсиса, восторга, в конечном счете – истины. Мы видим это на примере многих жизнеописаний. «Однажды, увидев преподобного Григория Синаина, выходящего из келлии с радостным лицом, я (жизнеописатель святого) в простоте сердца спросил его, чему он радуется. Он ответил: «Душа, прилепившаяся к Богу и снедаемая любовью к Нему, восходит выше творения, живет выше видимых вещей и, наполнившись желанием Божиим, никак не может укрыться». Ведь и Господь сказал: «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (); и еще: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (). Ибо когда сердце ликует и веселится, ум в приятном волнении, то и лицо радостно, по поговорке: «Сердце веселится – лицо цветет»» (Афонский патерик).

На лицах иноков обители аввы Аполлония сияла дивная радость, некий божественный восторг, какого ни увидишь у других людей на земле… Если же кто-либо иногда казался омраченным скорбью, авва Аполлоний немедленно спрашивал о причине печали. Часто, если брат не говорил о причине скорби, авва сам открывал, что таилось у того на душе… Авва Аполлоний говорил, что не должны предаваться скорби те, для кого спасение – в Боге и надежда – в Царстве Небесном. Пусть скорбят язычники, пусть плачут иудеи, пусть рыдают грешные – праведным прилична радость! Если уж те, кто любит все земное, радуются тленным и ненадежным предметам, – нам ли не гореть восторгом, если мы только подлинно ожидаем небесной славы и вечного блаженства? Не этому ли учит нас апостол: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите» (). (Жизнь пустынных отцов).

5.

Не стоит забывать и о том, что смех является терапевтическим средством. Он нужен человеку, чтобы выстоять, не отчаяться в этом мире. Чем опасно слишком серьезное отношение к вещам? Тем, что на наших глазах могут оказаться серые очки. Сквозь них мир представляется безрадостным, бесперспективным, а потому безнадежным. В этих случаях смех жизненно необходим.

И даже пост предполагает радость. Как писал исповедник Сергий Фудель: «Если пост понимается как прежде всего воздержание от не-любви, а не от сливочного масла, то он будет пост светлый и время его будет «время веселое поста» (Стихира на «Господи, воззвах» во вторник вечера 2-й седмицы Великого поста)».

Над злом надо уметь посмеяться. «Ад всесмехливый», о котором повествует канон на Пятидесятницу, – это, в переводе с греческого, «ад всеосмеянный». Смешной в своей напыщенности, диавол бессилен в своей злобе и бездарен в своей пустоте.

Христос, сойдя в ад, посмеялся над сатаной, сокрушил все его планы и спас людей.

Христос Воскресе! И мы празднуем Пасху «веселыми ногами». Эти строки Пасхального канона задают новое измерение радости и веселия. Возможна духовная радость и духовное веселье. Радость выражает себя в действии, в улыбке. От радости можно пуститься в пляс. Не случайно более эмоциональные народы Эфиопии и Египта ритмично приплясывают во время литургии. Это не повод для подражания, но один из аргументов в пользу смеха. В ектенье на освящение воды в Богоявление мы испрашиваем: «О еже бытии воде сей скачущей в жизнь вечную…» Господь вошел в иорданские воды принять крещение – они отнюдь не расступились, но поскакали в жизнь вечную, возликовали, взыграли (как младенец во чреве), встрепенулись со всей тварью, предчувствуя свершающееся освобождение. – Вот последний звонок на уроке перед летними каникулами. Что будет со школьниками? Они поскачут, загомонят, будут подбрасывать вверх портфели, понесутся по коридорам. – Вот оно, состояние вод, состояние веселья и радости! Пришел Искупитель, явился Бог в полноте, глас был с небес…

Именно осмеянию дьявольских козней посвящены рассказы первых монахов, собранные в «Древнем патерике», «Луге духовном» и «Лавсаике». Эти сборники ценны тем, что составлены в IV-VI веках, в эпоху зарождения монашества, и вполне передают его дух. Для примера обратимся к «Лугу духовному», к описанию подвигов аввы Стефана, пресвитера Илиотского:

«Рассказывали еще о нем, что он однажды сидел в своей келии и читал – и вот снова видимым образом явился ему демон и сказал:

– Уйди отсюда, старик, здесь тебе не будет пользы.

– Если, как я хорошо знаю, ты желаешь моего удаления отсюда, то вот сделай так, чтобы стул, на котором сижу, начал ходить.

А сидел он на плетеном стуле.

Выслушав слова старца, диавол сделал так, что заходил не только стул, но и вся келия.

– Ловок же ты! – сказал старец, увидев хитрость диавола, – а я все-таки отсюда не уйду.

Старец сотворил молитву, и нечистый дух исчез».

А основатель монашества, преподобный , сам строгий аскет и подвижник, прибегал к смеху в педагогических целях:

«Некто, ловя в пустыне диких зверей, увидал, что авва Антоний шутливо обращается с братиями, и соблазнился. Старец, желая уверить его, что иногда бывает нужно давать послабление братиям, говорит ему: «Положи стрелу на лук свой и натяни его». Он сделал так. Старец опять говорит ему: «Еще натяни». Тат еще натянул. Старце опять говорит: «Еще натяни». Ловец отвечает ему: «Если я сверх меры буду натягивать, то переломится лук». Тогда авва Антоний говорит ему: «Так и в деле Божием – если мы сверх меры будем налегать на братий, то от приражения они скоро сокрушатся. Посему необходимо иногда давать хотя некоторое послабление братии». Выслушав это, ловец был сильно тронут и, получив великую пользу, ушел от старца. И братия, утвердившись, возвратились в свое место».

«Внутренняя направленность, – закончим нашу статью словами уже цитированного о. Михаила Першина, – придает высший смысл каждому человеческому действию. Так что христианская культура, скорее, приветствует смех, но добрый. Единственное, что недопустимо, – это солидарность с силами зла. Осмеяние чужого горя, Божией красоты, добра превращает смех – милость Божию – в путь к пустоте.

Бывает, что смех опустошает. Бывает, что окрыляет. Есть время для плача, есть и для веселья. Есть «время сетовать» и «время плясать» ().

Нужно лишь научиться различать».

Иеромонах Серафим (Параманов). «Закон Любви. Как жить по-православному». Артос-Медиа. Москва 2007

Сатира и вообще опасна соблазном для всякого литератора. Ведь так легко приучить себя к искажённому воззрению на мир. Всё дело в мере. Можно пользоваться каким-то средством в малых дозах, можно злоупотребить слишком - лекарство тогда превращается в яд. Это испытали многие сатирики.

М.М. Дунаев

(function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || ).push(function() { try { w.yaCounter5565880 = new Ya.Metrika({ id:5565880, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true, trackHash:true }); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script"), s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/yandex-metrica-watch/watch.js"; if (w.opera == "") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");

Сегодня шутки «про религию» у нас в стране - своеобразный тренд. Кажется, шутить на церковные темы становится модно. Добрая половина интернет-новостей о Церкви преподносится в формате шутки. То же происходит и за пределами социальных сетей - в СМИ и даже в повседневных разговорах. Но можно ли относиться с юмором к православию? Почему на телевидении так часто высмеивают представителей РПЦ? Может, стоит законодательно запретить шутки на религиозные темы в такой стране, как Россия?..

«Проба души»

Чем больше в последнее время я слышу шуток на религиозную тему, тем больше задумываюсь, что со всеми нами что-то не так. Вот типичная последовательность записей в моей новостной ленте в социальной сети Facebook: первый френд на полном серьезе распространяет очередное открытое письмо в защиту традиционных ценностей, второй (напротив, пытаясь каламбурить) предлагает «оттаскать за бороду» его авторов… Один ставит лайк на высказывания известного священника, другой размещает у себя на странице карикатуру на того же батюшку. Один цитирует святых отцов, другой - анекдоты про «жирных попов». То, что одни люди произносят абсолютно серьезно, другие тут же поднимают на смех. То, что находят смешным одни, другие считают совершенной пошлостью.

Я пытаюсь понять, почему мои друзья так по-разному смеются. Очевидно, что не только по части «религиозных шуток», но и по части юмора вообще у нас в обществе наблюдается фундаментальный раскол. Кажется, мы все по-разному ощущаем самые простые, базовые вещи. Что такое хорошо - что такое плохо. Что такое красота - что такое пошлость. Дело не в конкретных словесных определениях, дело в отношении к жизни, которое и передается в юморе.

«Смех есть самая верная проба души», - говорит Подросток у Достоевского. «Смехом, - поясняет он, - иной человек себя совсем выдает, и вы вдруг узнаете всю его подноготную. Даже бесспорно умный смех бывает иногда отвратителен. Смех требует прежде всего искренности». И в самом деле, наблюдая то, как и над чем человек смеется, мы понимаем, свой он нам или чужой. Именно через возможность вместе посмеяться мы способны ощутить свою подлинную общность с другими людьми.

Для людей религиозных эта «проба души» предстает в особенном свете. Вот этот - вроде и не православный, а ведь «наш человек»! Потому что мы с ним друг друга понимаем на невербальном уровне. Можем поспорить об экуменизме и результатах Второго Ватиканского собора, но можем вместе и чаю попить, и посмеяться от души. А вот тот вроде и православный, но ведь все равно изнутри чувствуется: какой-то «не наш» он. Душно как-то с ним рядом. То ли масло на хлеб не так намазывает, то ли темы его совсем другие интересуют… А, может, просто у нас с ним разное чувство юмора?

Да, конечно, все верные суть «одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28). Только легко ли принять это не умом, а сердцем? В свете различного отношения к юмору этот вопрос встает особенно остро. Так называемая «холодная весна 2012 года» (как назвал период, начавшийся февральским скандалом о кощунстве в храме Христа Спасителя, протодиакон Андрей Кураев) лишь вынесла на поверхность вопросы, которые давно рвались наружу: где предельные границы смеха? Над чем может и над чем не может смеяться христианин? Сочетаются ли юмор и церковность?

Православие или смех?

«О том, хороша ли данная религия, надо судить по тому, дозволяет ли она шутки на религиозные темы» (“It is the test of a good religion whether you can joke about it”), - говорил Гилберт Кит Честертон. Как соотнести эти слова с современным российским православием? Статус юмора в православной культуре - очень специфичес-кий. Не то чтобы юмор формально запрещен верующим, но относятся к нему в восточно-христианской традиции явно подозрительно. Весьма вероятно, что здесь имеет место влияние античной философии на восточное богословие в целом, а именно - принятие аристотелевского понимания юмора как поверхностного явления по отношению к серьезности («Шутка есть ослабление напряжения, поскольку она есть отдых»). Святой Антоний Великий объяснял эту мысль через образ лука: «Тетива лука не может быть всегда натянута - постоянного напряжения древо не выдержит. Иногда тетиву должно и припустить». Иными словами, смех для христианина - это лишь необходимая временная передышка в каждодневной борьбе со страстями.

В средневековой Руси на уровне массового сознания закрепилось еще более радикальное представление, а именно: смех в принципе непозволителен христианину. История вековой борьбы Русской Церкви со скоморошеством это подтверждает. Исследователь «народного православия» А. А. Панченко отмечает, что для русских средневековых книжников было характерно буквальное толкование слов из Евангелия от Луки: «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете» (Лк. 6, 25). Вследствие этого в допетровскую эпоху за смех, колядование, пиры с плясками клирики налагали на прихожан епитимьи различной тяжести: «Аще кто возглаголет сам, хотя смеху людем, да поклонится той дни 300»; «Посмеявшийся до слез, пост 3 дни, сухо ясти, поклон 25 на день…»

Слово «шут» в древнерусской литературе нередко выступает синонимом слова «бес», отсюда и само понятие «шутки» в средневековой Руси оказывалось связанным с бесовщиной. Противопоставление христианства и смеха закрепилось и на уровне русского фольклора (типичные народные пословицы: «И смех, и грех», «Где грех, там и смех»).

Яркое проявление конфликта между юмором и русской православной культурой - личность Н. В. Гоголя. Неслучайно душевную болезнь и смерть писателя порой связывают с тем, что слишком сложно сов-мещать в себе комика и мистика. Ближайший к нам по времени пример похожего внутреннего конфликта - священник-артист Иоанн Охлобыстин, вынужденный делать выбор между служением в алтаре и игрой в комедийном сериале…

«Будем людьми!»

И все же, «нe говорите мне о монахах, которые никогда не смеются. Это смешно…» Этот эпиграф к сборнику житий католических святых («Отцы-пустынники смеются») в принципе может быть отнесен ко всему христианству XX века.

Удивительно, что самыми веселыми христианами в Православной Церкви эпохи гонений оказываются как раз те, кого литература и фольклор предшествующих веков рисуют самыми мрачными - монахи. Многие величайшие исповедники веры XX века известны также как большие юмористы - это и святитель патриарх Тихон (Белавин), и святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский (Максимович). Полны шуток и забавных историй проповеди митрополита Сурожского Антония (Блума). Эти люди решительно ломают стереотипный образ православия как религии суровых ханжей.

Быть может, столь решительно сместить акценты в отношении к юмору заставил нашу Церковь страшный XX век. Такая «смена градуса» характерна для всего мирового православия, испытавшего беспрецедентные в истории человечества гонения. Среди верующих советских «катакомб» была распространена характерная инверсия старинной пословицы: «Раньше были сосуды золотые, а попы деревянные, - а теперь сосуды деревянные, а попы - золотые». Когда за исповедание веры вновь стали гнать и убивать, место легендарного «попа-толоконного лба» занял настоящий пастырь добрый - священник, открытый к людям, проникновенный и к тому же веселый.

Примером того, как даже перед лицом смертельной опасности можно сохранять чувство юмора, является и легендарный патриарх Сербский Павел (Гойко). Человек маленького роста, который почти всегда ходил пешком и был знаменит на всю Сербию своими стоптанными башмаками, за простоту и веселый нрав снискал поистине народную любовь. Несмотря на предельно аскетичный образ жизни, патриарх постоянно шутил. «Будем людьми!» - эти слова патриарха Павла известны во всем мире как символ православия «с человеческим лицом».

Смех сам по себе не является грехом, он может даже быть защитой от греха, если это добрый смех, - вот смысл подлинно христианского отношения к юмору, воплощенного святыми и подвижниками XX века. «Добрым смехом можно бесшумно развеять скопившиеся тучи злобной спорливости, ненависти, даже убийства», - говорил святитель Иоанн (Максимович). И все же, «есть два смеха: светлый и темный, - отмечал он. - Их сейчас же можно различить по улыбке, по глазам смеющегося. В себе его можно различить по сопровождающему духу: если нет легкой радости, тонкого, мягчащего сердце веяния, то смех несветлый. Если же в груди жестко и сухо и улыбка кривится, то смех - грязный».

Община - или корпорация?

Почему же тогда в современном православном сообществе так много обид и непонимания вызывает чей-то смех? Возможно - потому, что оно слишком неоднородно. На одном полюсе - благочестивые бабушки, с предельной серьезностью отгоняющие «захожан» от ковра («Это только для батюшки!»), а на другом - неблагочестивые интеллигенты, сочиняющие про бабулек анекдоты. Как и до революции, в современной Церкви имеют место различные субкультуры: белого духовенства, семинаристов, монашествующих, клирошан, мирян-церковнослужителей, представителей «политического православия»…

У каждой из указанных групп - своя корпоративная культура, свои специфические шутки. У приходских священников - про «недалеких прихожан», ошибки диаконов‑практикантов, про матушек. У бурсаков - про трудности семинарского быта, великий и могучий церковнославянский и изгибы схоластического богословия. У иноков и послушников - про типично монашеские искушения, встречи с ангельскими и бесовскими силами и суровых настоятелей.

Еще есть весьма размытая, но многочисленная группа молодых мирян-катехуменов (то есть неофитов, проходящих катехизацию). Они выступают коллекционерами церковного юмора, впитывая, как губка, все доступные им капли юмора и семинарского, и монашеского, и церковно-бюрократического… Именно этой категорией создано большинство тем и групп, посвященных «православному юмору» в популярных соцсетях и на форумах. Большая часть таких шуток - о том, как сложна и непостижима разуму православная субкультура. Здесь «более продвинутые» православные смеются над «менее продвинутыми». Например, известный сюжет про ананасы. Приходит в храм пожилая женщина с большой сумкой: «Где тут у вас ананасы раздают?». Свечницы в растерянности. Оказывается, когда во время крестного хода батюшка кропил прихожан освященной водой, бабушки, на которых водичка не попала, кричали: «А на нас?! А на нас?!»… Квинтэссенция шуток «про невежество» - «отложим по печению». Это когда во время пения Херувимской - «Всякое ныне житейское отложим попечение!» - кто-нибудь обязательно начинает шуршать пакетами и выкладывать на стол крекеры и кексы.

Другой источник церковных анекдотов - территориально-приходское разделение РПЦ. Современная Русская Церковь - как медовые соты. Церковь одна, но и «перегородки» между «ячейками» явно бросаются в глаза. Каждая по-настоящему живая приходская община по сути является обособленным миром, со своими шутками и особым приходским сленгом. «Либералы» и «сталинисты», «хоругвеносцы» и «меневцы»… Быть может, их неостроумное неприятие друг друга и создает у нецерковной публики образ православного как человека, напрочь лишенного чувства юмора?

Со стороны

«Жизнь без юмора - опасна». Эти слова патриарха Кирилла в 2010 году во время визита в Одессу растиражировали все информагентства. Слова Святейшего о том, что «большинство плохих людей лишены чувства юмора» и о том, что юмор «понижает градус человеческого конфликта, помогает разрядить обстановку», были встречены бурными аплодисментами.

Вероятно, патриарх потому и попал в топ новостных лент, что - с точки зрения журналистов - сказал нечто нетипичное. К сожалению, для массового сознания церковники по-прежнему - суровые мрачные люди, не только сами не обладающие чувством юмора, но и готовые отправить на суд инквизиции тех, у кого оно имеется. СМИ активно работают на этот стереотип, фабрикуя заголовки вроде «Православие и юмор несовместимы», тиражируя новости о том, как в очередной раз представители Церкви раскритиковали то или иное юмористическое шоу.

При этом современным медиа не все священники одинаково интересны. Только тот представитель Церкви наверняка может попасть на экран, кто вольно или невольно сыграл роль Репетилова, эдакого комичного резонера, который, едва появившись на сцене, с грохотом падает («Тьфу, оплошал!»)… Являясь в кадре или на газетной полосе, такой священник ну просто обязан сказать или сделать нечто нелепое, несуразное, «смешное». Нечто из области абсурда, лишающее глубины и серьезности любое произносимое им слово. Так, чтобы зритель или читатель наверняка подумал: бедный малый, что только церковное мракобесие с людьми делает! Ярким примером такого излюбленного средствами массовой информации священника является протоиерей Всеволод Чаплин. Он единственный, кто не просто снабжает прессу материалом для анекдотов, но еще и превращает процесс общения священника с журналистом в ролевую игру. В отличие от всех прочих известных церковных спикеров, отец Всеволод будто намеренно метит в заголовки таблоидов. Иными словами, говорит нарочно так, чтобы быть опубликованным. Например, фразу отца Всеволода о том, что «хорошо бы и общероссийский дресс-код придумать, на стрип-бары и публичные дома, так уж и быть, можно его не распространять», не пропустило ни одно крупное СМИ. Не будь броского слова «дресс-код» и упоминания злачных мест - вряд ли призывы священнослужителя к приличиям в одежде заинтересовали бы кого-то из журналистов.

Похожим образом попытался «сыграть» со СМИ священник-артист Иоанн Охлобыстин, объявивший о своем желании баллотироваться на президентских выборах. Впрочем, у отца Иоанна шутки не получилось: в медиа очень быстро просочилась информация о том, что батюшка не фрик и не сумасшедший, а просто хочет создать вокруг себя информационный повод и реализовать нераспроданные билеты на собственное шоу в Лужниках. Разглядев в священнике обыкновенного шоумена и коммерсанта, пресса быстро потеряла к нему интерес и вычеркнула из списка «медиастарцев». Наверное, «такой» отец Иоанн показался ей недостаточно смешон?

В церковной среде нередко звучит негодование - у нас же столько духовных наставников, богословов, писателей, есть кому сказать о православии всерьез… Так почему же на авансцене одни «шутники»?!.. Быть может, тут стоит задуматься не столько о позиции священноначалия и «распределении ролей» в церковном аппарате - сколько о природе современного телевидения и СМИ в целом. Почему-то издатели/продюсеры/главные редакторы единогласно решили, что современному россиянину не интересен «обычный приходской поп». Не интересен священник, который возится с «социальными сиротами», водит их в музеи и походы, не интересны церковные миссии милосердия, которые в Крымске трудились бок о бок с волонтерами, ликвидируя последствия наводнения. Видимо, привычно предполагается, что нашим людям интересен только «петросян» - хоть от политики, хоть от искусства, хоть от религии.

«Безбожники у станка»

Можно ли защитить верующих от насмешек? Не стоит ли законодательно запретить шутить на церковные темы? В последнее время эти вопросы звучат все чаще.

Запад (для кого - прогрессивный, для кого - загнивающий) уже проходил эту тему. И с Index librorum prohibitorum, в который входили все «небогоугодные книги» (среди «запрещенных» к чтению католиками в разные годы были не только труды атеистов, но и труды верующих философов - Декарта, Канта, Беркли). И с запрещением трансляции антиклерикальных комедий по ТВ.

Одной из таких комедий был фильм «Житие Брайана» британской группы «Монти Пайтон». Это история молодого еврея, родившегося в то же время и в том же месте, что и Иисус Хрис-тос, и ошибочно принимаемого своими соотечественниками за Мессию. Прокат фильма, снятого в 1979 году, был полностью запрещен в Норвегии (1979–1980), Сингапуре и Ирландии (1979–1987). В ряде городов запрет на «Житие Брайана» был снят совсем недавно - например, в валлийском Аберистуите его сняли только в 2009 году. Церковные активисты Европы и Америки посвятили «Житию Брайана» не одну акцию протеста, обвиняя создателей картины в кощунстве.

Помню, как на первом курсе мы с приятелями, активно интересовавшиеся тогда всевозможным «умным кино», раздобыли кассету с этой редкостью. Помню, что местами было действительно смешно, местами странно. Но половину «шуток» Монти Пайтона мы смогли понять только после комментариев преподавателя истории. Основной осадок, оставшийся у меня после первого просмотра «Жития Брайана», сводился к следующему: сознание собственной серости… Потому что остроты авторов касались подробностей евангельской истории, истории Иудеи, а также ессеев, саддукеев, фарисеев; все это я представляла очень туманно. Кстати, именно этот фильм сподвиг меня почитать Евангелие и кое-какую литературу о раннем христианстве. Так что в моем случае воздействие антиклерикального фильма получилось вполне миссионерским.

Вообще, на мой взгляд, качество антиклерикального юмора, как бы мы к нему ни относились, - это ярчайший показатель религиозности общества. Характер популярных шуток на церковные темы свидетельствует о том, насколько велик авторитет религии в обществе, каков уровень религиозной культуры его граждан. В этой связи характерно, что ничего подобного «Житию Брайана» в современном российском кинематографе нет. Тем более нет у нас антиклерикальных комедий, подобных тем, которые снимали Бюнюэль и Феллини. Ведь для того, чтобы зритель их понимал, ему нужно знать евангельские притчи, разбираться в основах догматики, понимать термины типа «пресуществление» и «богочеловечество»… В противном случае происходящее на экране представляется просто бессмысленной белибердой.

Современный российский антиклерикализм в плане юмора не породил ничего, кроме пары сотен пошлых анекдотов и нескольких десятков примитивных картинок-демотиваторов, будто сделанных в одной и той же студии студентами-практикантами. Предметом смеха во всех этих шутках является строго ограниченный набор образов: священник с толстым животом; жадный священник; священник на «мерседесе»; глуповатая жена священника. Что характерно, православные миряне практически никогда не становятся объектом шуток. Видимо, антиклерикалы нас и в самом деле не замечают…

Современные православные апологеты часто говорят, что нынешние критики Церкви по уровню культуры приближаются к воинствующим атеистам времен Емельяна Ярославского. Рискну предположить, что дела у наших антиклерикалов гораздо хуже. В «Союзе воинствующих безбожников» имела место, как-никак, «идейная борьба с религией». Если обратиться к наследию советского атеизма 1920–1930‑х, можно заметить, насколько детально обличители религиозных предрассудков представляли себе церковную жизнь. Они ориентировались в церковном календаре, знали жития святых. Неслучайно для историков, культурологов номера «Безбожника» - бесценный источник знаний о церковной жизни в стране.

Квинтэссенция раннего советского «безбожия» - образ московского беспризорника Антипки, героя знаменитых карикатур Моора, «украшавших» почти каждый номер «Безбожника у станка». «Бог - есть, но мы его не признаем», - говорил Антипка. Но нынешние безбожники, кажется, не доросли и до Антипки. Что и неудивительно - ведь большинство из соратников Ярославского-Губельмана являлись «бывшими верующими». Они могли породить не только пошлые стишки и примитивные картинки. Они могли снять качественное по тем временам художественное кино - например, «Праздник святого Йоргена», комедия Якова Протазанова по сценарию Сигизмунда Кржижановского, собирала в начале 1930‑х годов полные кинотеатры по всей стране.

Во все века усиление позиций христианства в европейской культур сопровождалось углублением анти-христианской полемики, включая распространение антихристианского юмора. По мере того как христиане осуществляли «скрытый захват» Римской империи, появлялись «антихристианские» писатели-сатирики Лукиан, Цельс, Порфирий, Либаний… В Российской империи, где Церковь имела государственный статус, антиклерикальный юмор был представлен стихами Пушкина и «Очерками бурсы» Помяловского… Современные же враги «церковников» в России защищаются, кажется, не только двумя писателями - Владимиром Голышевым, Дмитрием Быковым, а все больше - хулиганскими выходками феминисток (что, впрочем, скорее политика, нежели юмор). Анекдоты «про попов» и вовсе нельзя считать оружием антиклерикальной пропаганды - в большинстве своем они банально не смешны, не говоря о неизвестной их авторам топорности смысла.

По существу современный антиклерикальный юмор напоминает так называемый «юмор висельника» (нем. Galgenhumor). Это юмор человека, находящегося в безвыходном положении. Человека, которому на самом деле ни капельки не смешно, который испытывает внутренний ужас перед лицом грядущей смерти, но пытается натужно шутить и показывать другим, что ему все нипочем.

Бессилие современных юмористов‑безбожников - это хорошо или плохо? С одной стороны, конечно, хорошо, что Православная Церковь сегодня, в отличие от первых веков и советского времени, не испытывает гонений. С другой стороны, всякому действию (как в природе, так и в обществе) обычно сопоставлено противодействие. И если противодействие столь жалко, встает вопрос: а было ли реальное действие? Смогло ли православие столь глубоко проникнуть в ткань общественной жизни, чтобы шутки про «церковников» стали по-настоящему острыми и глубокими? Как видно, нет.

Анастасия Коскелло

Иллюстрации: Ксения Наумова