Обряды жизненного цикла. Рождение ребенка

Публикации раздела Традиции

Обряды жизненного цикла. Рождение ребенка

В ожидании малыша, в процессе его рождения и до 40-го дня жизни ребенка мама и младенец особенно уязвимы. Чтобы облегчить жизнь роженице и чаду, придать сил, привлечь здоровье и удачу, на Руси проводилось огромное количество обрядов, ритуалов, заговоров. Мы расскажем вам о наиболее удивительных и интересных.

Допекание ребенка в Судогодском районе Владимирской области

Кирилл (Карл) Лемох. Новый член семьи. 1890

В этих краях будущие родители старались совершить ряд ритуальных действий, направленных на привлечение к ребенку красивой внешности и хорошего характера. Чтобы младенец был чист лицом, повитуха благословляла беременную женщину мести пол, мол, чем чище она метет, тем меньше изъянов будет на коже ребенка. Будущей маме рекомендовалось употреблять в пищу «правильные» продукты: чтобы дети были белокожими, рекомендовалось есть капусту и пить молоко, чтобы были румяными - есть красные ягоды.

Чтобы избежать появления на свет лентяя, женщине запрещали много спать.

Масса ритуальных действий была направлена на облегчение родов: в доме открывали все двери, роженице распускали волосы и развязывали все узлы на ее одежде.

Заговоры осуществлялись с помощью воды или теста. В случае тяжелых родов повитуха месила тесто и обмазывала им живот роженицы, произнося заклинание. Женщину могли поить святой или настоянной на чистотеле водой.

Если родившийся младенец не подавал признаков жизни, то повивальная бабка проводила ритуалы, имитирующие повторное рождение. Так, она могла протащить его через родительскую одежду: мальчика - через отцовскую, а девочку - через материнскую. И даже, обмазав ребенка тестом, могла поместить его на время в остывающую печь, имитируя допекание или перепекание , то есть доделывание или переделывание ребенка.

Для нормализации дыхания ребенка повитуха либо просто хлопала дитя по спине, либо подбрасывала ребенка, читая молитвы или заговоры.

Привязывание к воронцу в Нюксенском районе Вологодской области

Аким Карнеев. Крестины. 1833–1896

Беременным женщинам в этих местах строго-настрого запрещалось ходить на похороны . По мнению исследователей, «контакт со смертью мог пагубно отразиться на зарождающейся жизни и затруднить процесс родов».

Существовали народные приметы, связанные с определением пола будущего ребенка: если живот широкий - к девочке, а как животик остренький - будет мальчишка.

В народной практике существовали способы, которые якобы облегчали женщине процесс родов. Например, роженица должны была перешагнуть через хомут. Расстегивание пуговиц на одежде у присутствующих в доме во время родов людей также должно было ей помочь: «Чтобы нигде не связывало». Среди довольно странных способов облегчения трудных родов можно назвать привязывание роженицы к воронцу (брусу от печи до стены) и ее встряхивание за ноги.

Записана примета, по которой определяли продолжительность жизни («долговекость») ребенка: «Если пятки длинные - долговекий будет».

Повитухи омского Прииртышья

Кирилл (Карл) Лемох. Новое знакомство. 1885

Роды в этом районе обычно происходили дома, к рожающей женщине приглашали бабку-повитуху. В одной деревне их могло быть до десятка. Обычно приглашали ту же повитуху, которая принимала у женщины первого ребенка. Помогать могли свекровь или мать роженицы. Мужчин и детей в это время удаляли из дома. Однако если роды затягивались, то в дом приглашали мужа родихи , заставляли его снимать брюки и бросать у порога, а родиху - трижды перешагивать через эти брюки. Также роженицу водили вокруг стола, распускали ей волосы, освобождали одежду от узелков. При благополучном исходе родов ребенка заворачивали «у пóлку»: мальчика - изготовленную из отцовской старой рубахи, а девочку - из материнской юбки. При этом бабка перевязывала новорожденному пуповину суровой ниткой или материнским волосом

Заранее готовить вещи для новорожденного не полагалось.

Долгое время роды здесь проходили без участия врачей, и даже когда приезжал фельдшер, процессом руководила все равно повитуха. Примечательно, что медперсонал не противился сложившимся обрядам, а, наоборот, принимал в них активное участие. Так, в 1963 году был совершен обряд перепекания ребенка в семье Матюковых с участием медицинского работника.

Магия можжевельника у кубанских ногайцев

Кирилл (Карл) Лемох. Родительская радость. Ранее 1910

В семьях ногайцев особое значение придается факту рождения ребенка. Родильные обряды открывают жизненный цикл человека - наследника и продолжателя рода. В первую же неделю стараются дать младенцу имя и определить его место в доме.

Родители отца ребенка в определенный день приглашали родственников и соседей. В комнату, где находились гости, бабушка или тетя (также по отцовской линии) вносили младенца, обернутого тканью белого цвета. Дед, прочитав специальную молитву, правой рукой брал младенца и произносил его имя три раза поочередно в каждое ухо. Родители ребенка не могли находиться при совершении обряда старшими, считалось также неэтичным на людях называть своих детей по имени.

Высохшую пуповину заворачивали в белый платочек и хранили в сундуке. Обряд, посвященный первому укладыванию в колыбель, проводили через несколько дней после заживления пуповины. До этого времени ребенок находился во временной люльке. Веря в магические свойства можжевельника, ногайцы старались хоть одну деталь колыбели сделать именно из него.

Купание в соленой воде ногайцев - карагашей

Петр Коровин. Крестины. 1896

Первые 40 дней жизни младенца здесь самые значимые, главный этап «очеловечевания». Тело только что появившегося ребеночка ногайцы считали сырым, и чтобы оно поскорее «затвердело», младенца 40 дней купали в подсоленной воде. Существует специальный термин, обозначающий ребенка, которому уже больше 40 дней, - кыркынан шыккан бала

(«из сорока вышедший ребенок»). У ногайцев, как и у многих народов, число сорок имеет сакральное значение. До 40-го дня ребенка должны одеть в рубашку, дать имя, уложить в колыбель и сбрить волосы. Обряд сбривания волос проводили дедушка или дядя со стороны матери, к которому привозят ребенка. Первые волосы называются карын шаш

(«утробные волосы»). В народе говорят, что, если их не сбрить, ребенок будет болезненным и у него будет плохой глаз, его проклятия будут сбываться. Волосы мальчика заворачивали в кусок ткани или платочек и привязывали к хвосту лошади. Верили, что это сделает ребенка сильным, выносливым, быстрым, как лошадь. Волосы же девочки хранили дома в сундуке, чтобы она стала хранительницей домашнего очага, была хозяйственной и трудолюбивой.

Беременность. Большая часть обрядов периода беременности представляла собой запреты, регулирующие поведение будущей матери и обеспечивающие рождение здорового ребенка. Беременная женщина должна была находиться в гармонии с миром природы или избегать встречи с теми явлениями, которые могли навлечь беду на будущего ребенка. Ей не разрешалось разорять гнезда птиц, иначе случится выкидыш; есть тетеревиные яйца - ребенок будет рябой; обижать домашних животных, в особенности собак, кошек, свиней; присутствовать при убое скота. В период беременности строго запрещалось ходить в лес, где женщина могла встретиться с медведем и змеей, наиболее опасными для нее в таком состоянии. Если медведь попадется навстречу, то обязательно разорвет живот; а если змея, то ее нельзя убивать. Последний запрет основывался на представлении о змее как об универсальном символе плодородия. Идея избегания представителей иного мира лежит в основе запрета на посещение беременной кладбища, покойника, похорон. В народе бытовало мнение, что в случае его несоблюдения, ребенок родится с бледным или желтым лицом, либо вообще нежизнеспособным. В исключительных случаях, когда избежать такого посещения было нельзя (умирал родственник), будущая мать использовала различные средства защиты плода: клала за пазуху или под грудь расписные ложки, оборачивала живот материалом красного цвета. Красный цвет ассоциировался с жизнью и здоровьем и противопоставлялся смерти. Нельзя садиться на камень - роды будут тяжелые, кипятить в котле - ребенок родится с черной головой, хлебать варево через дужку ведра - ребенок будет с кривыми ногами, перелезать через косую изгородь - будет страдать косоглазием, есть голову налима - будет сопливым, носить в руках мусор - на ребенке появятся болячки. Беременной не следовало спать на спине, иначе ребенка мог подменить «хозяин леса». Нежелательным считалось посещение свадьбы, чтобы не подвергнуться сглазу. Запрещалось идти в крестные матери, это могло привести к смерти беременной или ее крестника. Для второй половины беременности характерны различные приметы, по которым определяли пол будущего ребенка: живот у женщины острый - будет мальчик, живот круглый - девочка; cоски темные - мальчик, соски красные - девочка; лицо без изменений - мальчик, лицо с желтыми пятнами - девочка. Были приметы и другого типа. Так, если на беременную женщину кто-нибудь пристально посмотрит, а у нее в это время шевельнется ребенок, то у него глаза будут похожи на глаза смотрящего.

Обряды, сопровождающие появление ребенка на свет. В эстонских семьях женщины занимались различными хозяйственными работами вплоть до самого наступления родов. Запрещалось только мытье полов, ибо у беременной, находившейся при таком занятии в резко согнутом положении, пуповина могла обвиться вокруг плода. По народному убеждению, если женщина, ожидающая ребенка, будет подолгу сидеть без дела, то плод вырастет большим и роды будут тяжелыми. Свекровь учила молодуху, готовившуюся стать матерью: «Носи хоть камни или пригорышни земли из угла в угол, если у тебя нет никакой другой работы». Работа «до первых схваток» приводила к довольно распространенным в вепсских деревнях случаям родов в лесу, поле, на покосе и т.д., где роженица часто обходилась без посторонней помощи.

Начало родов знаменовалось обрядом, в котором женщина обращалась к духам-хозяевам хлева или, по более поздним представлениям, к духам-хозяевам родильного места с просьбой на разрешение занять место для родов и не наблюдать за ней, ибо роды рассматривались как таинство: «Хозяева и хозяюшки родильного места, пустите меня рожать две души врозь! Как вы не видели, как дитя делается, так и не увидите, как рождается!». Полагали, что если не спросить разрешения, то духи обидятся и подменят ребенка в момент его появления на свет.

Для облегчения родов совершались разнообразные магические действия, имитирующие «свободный выход» ребенка из чрева матери: развязывались узлы на одежде роженицы, распускались ее волосы, открывались печные трубы и двери во всех жилых и хозяйственных постройках. Особенно широко использовалась проточная вода из движущих водоемов (рек, ручьев, родников) или вода, которой в магическом действе придавалось течение по искусственному «руслу». Такая вода символизировала беспрепятственное прохождение плода по родовым путям матери (легкие роды). Роженицу поили водой, пропущенной через ствол ружья или рожок подойника. Символом родовых путей могло выступать и отверстие в жернове, куда воду пускали со словами: «Как я в этом тесном камне пускаю воду, так у нее пусть откроются проходы». Самым известным способом помощи роженицы было опрыскивание ее лица речной, ручьевой или родниковой водой. Это делал муж, набрав воду в рот. Этот обряд бытовал также у русских. По мнению исследователей, образ разинутого рта, извергающего воду, органически сочетался с образами живота, чрева, родов. А иногда жена для облегчения родов садилась мужу на колени.

Важное место в родильной обрядности эстонцев действия связанные с и последом. Инструментом для перерезания пуповины обычно служили ножницы, заранее приготовленные роженицей. При родах вдали от дома известны случаи, когда пуповина отрезалась серпом или острым камнем, по которому ударяли вторым камнем. Место среза всегда смазывалось материнским молоком.

Для перевязывания пуповины чаще всего использовались волосы матери, играющие роль оберега для ребенка. Иногда защитные свойства волос усиливались дополнительными магическими правилами. Например, с головы обязательно отрывались только три волоса, растущие по соседству. В качестве материала для перевязывания известна также льняная нить, к которой, как правило, добавлялись материнские волосы. В некоторых селах было принято пуповину первого ребенка перевязывать кончиком ленты, которой были связаны волосы матери во время ее венчания.

Эстонцы считали, что сохранность отсохшей пуповины обеспечивает благополучие ребенка. Поэтому ее тщательно прятали за матицу или в сундук. В то же время бытовали представления о защитных и целительных свойствах отсохшей пуповины. Для этого ее клали в люльку малыша, использовали при лечении грыжи у младенца или женского бесплодия.

Обряд убирания последа напоминал похороны. Это было отнюдь не случайно, ибо тщательное «захоронение» последа считалось залогом здоровья и чадородия матери. Столь ответственный обряд всегда совершала свекровь. Если в дальнейшем роженица страдала женскими болезнями или бесплодием, то она в качестве виновницы своих бед подозревала свекровь, плохо спрятавшую. Свекровь мыла послед в течение трех дней, а на ночь убирала его под кровать матери. Затем, завернув послед в чистую тряпку, помещала его в берестяную коробку или лапоть. В таком виде послед закапывался в подполье, хлеву или под первым венцом дома.

«Пустоглазый» ребенок, то есть без «мяса» в уголках глаз, а также с синюшным оттенком кожи не был жильцом на этом свете. Не к добру рассматривалось и появление ребенка с зубами. Напротив, радость вызывало рождение младенца в околоплодной оболочке - «рубашке». Рубашку в высушенном виде хранили в укромном месте. Эстонцы полагали, что наиболее действенную помощь она может принести в судебных делах.

Послеродовые обряды очищения и социализации. С первым криком ребенка, возвещающим о его появлении на свет, новорожденный и мать (вместе или по отдельности) становились объектами двух групп обрядов: очищения и социализации, - которые совмещались или проводились, попеременно чередуясь. Очистительные обряды основывались на универсальных представлениях о том, что в послеродовой период младенец и роженица являются сакрально нечистыми и в то же время наиболее предрасположенными воздействию враждебных сил.

Количество очистительных обрядов было различным. Его открывал ритуал обмывания новорожденного водой. Чаще всего обмывание производила свекровь, сопровождая его заклинанием: «Мою я ребенка на месте рождения, безымянного и некрещеного, до бани, до крещения, до молитвы, до венчания и от венчания до смерти».

Вслед за обливанием ребенка на месте рождения следовало его омовение в избе на шестке у печи - эта процедура была «первой встречей» новорожденного с водой. Совершаемое омовение было призвано защитить ребенка от сглаза, порчи, болезней. С этой целью в воду опускали различные обереги: уголек, соль, ложки, паутину, щепки от половиц; от заболевания щетинкой - свиное рыло, чесалку или хлеб.

Следующим очистительным ритуалом было мытье в бане через 2-3 дня после родов. Вторая группа обрядов, совершаемых над ребенком, имела целью его превращение из биологического существа в социальное. С момента рождения с помощью магических действий ему пытались привить внешние и внутренние качества, обладание которыми ценилось в данном обществе. Чтобы ребенок (особенно девочка) вырос красивым, его лицо прямо на месте рождения обмывали молоком матери. Крестьянским идеалом красоты считалась нежная белая кожа. Различными магическими способами младенцу пытались привить послушание. Например, сразу после родов свекровь или повитуха трижды обводили горящей лучиной вокруг правой ноги матери. Любопытно, что в одном из вариантов обряда лучину мог заменять сам новорожденный.

Далее следовали обряды включения ребенка в семейно-родовой коллектив. Первой символической границей, которую необходимо было пересечь новорожденному, чтобы войти в семью был порог избы. Для этого свекровь, войдя в дом, клала завернутого в пеленки ребенка у порога, а идущая следом мать перешагивала через него. После этого свекровь подносила младенца к печи или клала его ненадолго на шесток. Тем самым ребенок приобщался к древней родовой святыне и попадал под покровительство духа огня.

После благополучных первых родов изменялся социальный статус молодой матери. В первые послеродовые дни роженицу обязательно навещали родственницы и замужние соседки. Посетители приносили роженице подарки: разнообразные выпечные изделия, старую ткань на пеленки, серебряные монеты «на зубок». Одним из значений этих посещений в древности являлось выражение возросшего авторитета женщины не только в роде ее мужа, но и в своем собственном, а также признание со стороны социальной группы замужних женщин.

Церковный обряд крещения эстонцы совершали в течение первых дней жизни ребенка. После крещения ребенок приобретал новый социальный статус – крещеного. Стремление быстрее исполнить обряд объяснялось серьезным отношением населения к церемонии крещения, его представлениями о христианском рае и боязнью родителей, что ребенок может умереть некрещеным. Обряд крещения обычно проходил в домашних условиях. Но летом, если церковь была поблизости от дома, мог совершаться и в храме. Церемонией крещения руководил священник. В обряде также обязательно участвовали крестный отец и крестная мать, от выбора которых, по народным представлениям, зависела судьба ребенка. На роль крестного отца обычно выбирался брат матери ребенка, а на роль крестной матери - сестра отца. Если ребенок постоянно болел или умирал после крещения, то в этом винили крестных родителей. Таких людей супруги больше не брали в восприемники своих детей. В данной ситуации выбор крестного родителя для ребенка мать осуществляла с помощью обряда: ранним утром в день крещения выходила на дорогу к церкви и просила первого попавшегося навстречу человека стать крестным ее ребенка.Во время совершения обряда крещения поп освящал воду в купели, принесенной из церкви, читал молитву, а затем окунал ребенка в воду. Если крестили девочку, то после купания в купели священник передавал ее крестному отцу, если мальчика - крестной матери. Далее все присутствующие обходили с молитвой вокруг купели три раза.

Обряд крещения, несмотря на свое церковное происхождение, вобрал в себя довольно много нехристианских элементов. Так, по полу людей, несущих купель из церкви в избу, определяли пол следующего ребенка (двое мужчин - мальчик, мужчина и женщина - девочка). По поведению малыша во время погружения в святую воду гадали о его судьбе: плач означал живучесть, а молчание. Когда на ребенка надевали нательный крестик, то к нему привязывали узелок, в котором находились ртуть, чеснок и серебряная монета. Такой оберег делался для защиты ребенка от нечистой силы.

При крещении, смывавшем с ребенка «первородный грех», происходило также и частичное очищение матери. Пока гости угощались по случаю крещения ребенка, роженица шла к купели и обмывала святой водой руки, лицо и грудь.

С христианской точки зрения ребенок после крещения обретал ангела хранителя. Во время крещения священник нарекал ребенку имя, выбранное по святцам его родителями или им самим. Цикл очистительных и социальных обрядов завершался на сороковой день после родов христианским обрядом воцерковления. Согласно церковным предписаниям, женщина после родов считалась нечистой сорок дней и не могла в этот период посещать храм. По окончании этого срока ей следовало получить в церкви благословление-освящение или очистительную молитву. Для новорожденного обряд воцерковления означал посвящение его в члены православной церкви. В храме священник, взяв ребенка на руки, нес его, если это была девочка, до алтарных дверей, а если это был мальчик, то вносил в алтарь.

Свадебная обрядность.

Еще в прошлом веке свадьба продолжалась несколько дней и была тесно связана с обычаями, сложившимися в течении столетий. По этим обычаям невеста должна была одарить всю свою новую родню красивыми подарками. Матери начинали собирать приданное для своих дочерей пока они были еще маленькими - "дочка по колено, сундук с приданным с пядь". Особенный размах приготовление приданного принимало перед свадьбой, в период между сватовством и свадьбой. Деревенские девушки приходили, обычно, на помощь невесте. В среднем к свадьбе невеста готовила более 50 пар варежек, поясов и повязок более 100, к этому добавлялись еще чулки и другие предметы одежды. В приданном невесты обязательно должно было быть красивое цветное санное покрывало, к которому в 19 веке добавилось и кроватное покрывало.

Центральным событием свадебного обряда было надевание невесте головного убора замужней женщины (tanutamine). На материке, где девушки не носили передников, невесте, помимо чепца, надевали и передник. В дальнейшем женщина не могла "перейти без чепца улицу и без передника комнату".

Из украшений женщины носили каждый день бусы, разрез блузки закреплялся маленькой брошкой. К праздничному костюму надевали большие броши и серебрянные бусы. Особое внимание уделялось украшениям невесты, так как они должны были оберегать ее от злых сил и недоброго глаза. В Северной Эстонии было традицией, что богатый жених дарил невесте полный комплект нагрудных украшений - брошь и цепочки. Более бедные невесты отдалживали украшения.

Основным событием последнего свадебного дня была раздача подарков родственникам жениха. В дом приносили свадебный сундук, в котором лежал свадебный коробок. По величине сундука и красоте узоров на нем судили о богатстве невесты.

В качестве подарков к свадьбе или обручению для невесты изготовляли пряслица, вальки для белья, кордики (деревянные ножи).

Погребальная обрядность.

Для эстонцев была характерна скрытность во всем, что касалось свадьбы. Когда в семье случалось траурное событие, о нем рассказывали лишь самым близким родственникам. О том, что у соседей горе, люди могли узнать лишь когда похоронная процессия направлялась к кладбищу. Если умирала женщина, то по пути вырезали крест на березе, если мужчина – на сосне. Так же на похоронах не было принято голосить, плакать и демонстрировать горе. Приветствовалась сдержанность. После похоронной процессии родственники возвращались в дом, и завешивали все окна тряпками (от соседей) и начинались поминки. На поминках присутствовали лишь самые близкие родственники, и каждый из участников приносил что-либо из провизии. Никакого специального блюда не было. 9, 40 дней и годовщину не отмечали. Общепоминальным был Иванов День.

Русская традиционная родильная обрядность всключает несколько этапов: 1) предродильная обрядность, направленная на зачатие ребенка и обережение роженицы и плода; 2) обрядность, сопровождающая появление ребенка на свет; 3) обрядность приобщения ребенка к дому, семье, обществу; 4) послеродильная обрядность защиты новорожденного от потусторонних сил, длящаяся примерно год, у некоторых групп заканчивавшаяся пострижинами.

От свадьбы до родов. Родильная обрядность начинала исполняться не с момента родов и даже зачатия, а еще в процессе свадебной церемонии. На рождение детей было направлено посыпание молодоженов при входе их в дом после венчания житом, считалось, что благодаря этому у них будет рождаться мальчики. С этой же целью сажали на колени невесты мальчика во время свадебного пира, били горшки, желая жениху и невесте: «Сколько черепья – столько и детья», а расходились со свадебного пира со словами: «Дай вам Бог, Иван Иванович, богатеть, а вам, Марья Ивановна, спереди горбатеть». Отсутствие детей в семье считалось большим несчастьем, в этом представлении был морально-этический смысл – зачем соединяться мужскому и женскому началу, если нет потомства, кроме того, в бездетности видели знак Божьего наказания за какие-то грехи.

Искусственное прерывание беременности считалось огромным преступлением против нравственности. Но при отсутствии контрацептивных средств дети могли рождаться ежегодно, не каждая семья могла прокормить столь большое потомство, поэтому прибегали к абортам, которые делали, естественно, не всегда удачно. В многодетной семье не всегда смерть ребенка рассматривалась как трагедия: «Бог дал – Бог и взял», а во время свадьбы желали: «Дай вам Бог детишек, да с убылью». Существовали и магические средства, направленные как на рождение детей в семье, например, очеп для подвешивания люльки использовали гладкий, так и для предотвращения следующих родов, для чего делали новый очеп, на котором специально были оставлены сучки. Использовали для предотвращения беременности и другие магические меры – запрещали детям обходить стол, маленькой девочке качать пустую люльку и т.д.

Для русского традиционного общества было характерно предпочтение при рождении мальчиков перед девочками, что объяснялось многими обстоятельствами: наследовался род (чему, впрочем, не придавалось столь огромного значения, как у ряда других народов); часто по общинным традициям только мужчинам полагался земельный надел; дочерям для выдачи замуж необходимо было собирать приданое, что требовало немалых расходов; наконец, по традиции, именно один из сыновей, но вовсе не дочь, должен был содержать родителей в старости. Поэтому утверждалось, что «растить дочку, что лить в дырявую бочку».

Наступившую беременность старались скрыть от «дурного глаза», поэтому женщина носила широкую одежду, о ее состоянии говорилось метафорически – тяжелая , на сносях , скрывались сроки беременности. Для поведения беременной существовали особые предписания, как рационального, так и сакрального характера, не всегда, как и в других сдучаях, четко различимые. Ей запрещалось смотреть на пожар, на забой скота, на покойника, ссориться, ругаться, поднимать тяжести, отправляться в дальнюю дорогу.

Были, конечно, и запреты явно магического характера – отталкивать от себя домашних животных (домовой сердиться будет), перешагивать через конскую дугу (ребенок родится горбатым), через вожжи (при родах ребенок в пуповине запутается), сидеть на камне (роды тяжелыми будут) и т.д. В качестве оберега ей надо было закалывать булавку внутри одежды (острому железному предмету приписывались защитные функции). Если какие-то запреты приходилось нарушать, то для снятия негативных последствий нарушения предпринимались те или иные предохранительные действия. Например, к покойнику беременная могла подойти, положив за пазуху красную тряпку или выкрашенную в красный цвет ложку.

Особое поведение по отношению к беременной предписывалось и для окружающих. Так, нельзя было отказывать ей в чем-либо (мыши сгрызут урожай), а если приходилось то ей вслед (отметим этимологию этого слова: буквально – «в след», что отражает некогда производившиеся магические действия со следом человека) надо было бросить ломоть хлеба.

Роды. Роженицу обычно удаляли из жилого помещения, как правило, в баню, если она была, и в этом был как п р а к т и ч е с к и й, так и м а г и ч е с к и й смысл. Роды – стресс для окружающих, даже взрослых, не говоря уже о детях. Между тем в крестьянской избе, как правило, однокамерной, изолировать роженицу было невозможно. Не способствовали родам и обычно антисанитарные условия крестьянского жилища, особенно в холодное время – теснота, спертость воздуха, дым от топившейся по-черному печки, смрад от содержащихся здесь же домашних животных. А в бане было тепло, относительно чисто, под рукой была горячая вода для обмывания новорожденного и роженицы.

Но был в удалении роженицы и сакральный смысл. Ребенок в соответствии с народными представлениями приходил на «этот свет» из потустороннего мира, положение бани, находящейся на окраине усадьбы или около воды было пограничным между миром человека и миром потусторонним. Кроме того, пограничное с «тем светом» положение роженицы определяло ее статус как ритуально нечистого существа, этим объясняли необходимость удаления ее из жилища. По этой же причине в течение 40 дней после родов ей запрещалось ходить в церковь (как и во время месячных, потому что в народном сознании vulva женщины мыслилась как вход в потусторонний мир, открывающийся во время родов и менструальных циклов).

Помощь роженице оказывала повитуха , женщина, имевшая практику акушерства и знания в сфере родильной обрядности, обладавшая определенными личными качествами – безупречного поведения, в возрасте, когда кончаются месячные, в некоторых случаях это была обязательно вдова. Отказывать роженице повитуха не имела права, считалось, что в таком случае она окаменеет. Повитуха указывала, в какой позе женщине рожать, а рожали русские женщины лежа, иногда стоя, и даже в процессе хождения до тех пор, пока не появится головка ребенка. Для вызывания потуг повитуха заставляла роженицу дуть в бутылку, глотать волосы, поила ее водой с сажей, делала массаж живота, повитуха умела поворачивать плод, знала кровоостанавливающие лекарственные средства, она обрезала новорожденному пуповину и обмывала его в первый раз.

Если роды протекали тяжело, то предпринимались магические действия для их облегчения - отпирались замки, распахивались двери и окна, развязывались пояса, откидывались крышки сундуков и т.п., в критических ситуациях просили священника открыть в церкви «царские врата». Видимо, таким образом открывался путь из потустороннего мира, откуда по народным представлениям приходил ребенок. Зажигание во время родов лампады и установка горящих свечей перед иконами на божнице имело безусловно христианский характер, хотя, возможно, отражало одновременно и какие-то архаические представления, в частности, о темноте потустороннего мира.

При появлении новорожденного у него отрезали пуповину, часто топором на «мужском» или на «женском» предмете в зависимости от пола ребенка: у мальчика на дубовой плахе, топорище, у девочки на плахе ольховой, «прянике». Хоронили послед, который рассматривался как «неправильно» рожденный человек, поэтому его отправляли обратно с соблюдением норм погребальной обрядности - обмывали, «обряжали» в чистую тряпку, помещали в лапоть (символ дороги), клали туда дары, видимо, за родившегося ребенка - хлеб, зерно, яйца, и закапывали в месте, где его никто не мог потревожить, но обязательно связанном с домом – в святом углу под полом, под порогом, в хлеву.

Если ребенок рождался в рубашке (околоплодной оболочке), то это считалось предзнаменованием его счастливой жизни, недаром про удачливого человека говорили: «В рубашке родился». Высушенная «рубашка» была сакральным предметом, ее, зашитую в тряпицу, носили рядом с крестом на груди, могли хранить где-нибудь, иногда она передавалась в семье из поколения в поколение.

Рождение двойни зачастую рассматривалось как несчастье, «Божье наказание», очевидно, в этом видели аналогию с многочисленностью потомства в животном мире и, следовательно, исключением роженицы и новорожденных из мира человеческого. В таких случаях родителей и новорожденных не приходили проведывать с поздравлением, как обычно. Но у некоторых групп русских это, наоборот, считалось знаком Божьего благоволения, утверждалось, что одного ребенка дал Господь, а другого – Богородица.

Новорожденного обмывали водой, в которую бросали монетки «на счастье», их, обычно, забирала повитуха, иногда также соль, яйцо, капали в нее воск зажженной свечи. Обмывание было важной не только гигиенической, но и магической процедурой. Оно характерно для всех трех обрядов жизненного цикла - родильного, свадебного и погребального, поскольку во время них совершался переход человека из одного состояния в другое. Вода смывала ауру старого состояния, вбирая ее в себя, что делало ее «мертвой», опасной для людей. Этим объясняются предписания особого обращения с ней: ее выливали на пограничье - усадьбы, на меже и т.п., отправляя тем самым в потусторонний мир. С использованием воды совершался обряд размывания рук роженицей и повитухой после окончания родов, характерный для ряда групп русского этноса, в ходе его они трижды взаимно лили на руки воду, а потом просили прощения друг у друга.

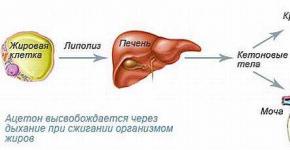

Если ребенок рождался слабым, то производились действия по его «доделыванию». Ребенка перепекали - на хлебной лопате засовывали в устье печи, исходя в этой обрядности из аналогии: сырое тесто – природное, запеченное - человеческое. В других случаях его протаскивали через предметы, рассматриваемые как вход в потусторонний мир - расставленные ноги матери, сквозное дупло дерева, развилина ветвей, хомут и т.п.

Повитуха, приняв и обмыв ребенка, правила его - мяла тельце, имитируя оформление его человеческого облика, поскольку он пришел с «того света», для которого характерен хаос, в мир человека, культуры, где господствует упорядоченность. Новорожденного обмеряли, что имело символическое значение: таким образом демонстрировалось его пребывание на «этом свете», поскольку все реальное имеет меру. То же значение имело и наречение ребенка именем: все, что существует, - именуется («С именем - Иван, а без имени – болван»).

Имя давали по Святцам, и, поскольку практически каждый день христианского календаря связан с несколькими фигурами христианских святых, был выбор. Но существовали и другие нормы определения имени новорожденного. Так, первенца могли назвать, соответственно полу, именем деда или бабки, так как считалось, что души умерших предков возвращаются на «этот свет» и вселяются в тело потомка. При небольшой продолжительности жизни многие из них не доживали до появления на свет потомков третьего поколения. Иногда при новорожденном произносили имена, если при каком-нибудь из них он откликался криком, оно ему и давалось. До глубокого внедрения христианства в быт русского народа наряду с именами по Святцам давались имена нехристианские - Жданка (долгожданный ребенок), Богданка (Богом данный), были такие имена как Третьяк (третий ребенок), Воин, Неудачка, Волк и другие, ими и пользовались, часто забывая христианские имена.

Повитуха и после родов в течение нескольких дней могла ходить с роженицей в баню, где делала ей массаж и другие оздоровительные процедуры и, кроме того, обучала ее уходу за ребенком и его магическому сопровождению – заговорам и прочим иррациональным приемам лечения от болезней - грыжи, золотухи, килы, испуга, уроков и др.

Роженица в течение 40 дней после родов считалась «нечистой», ей, как уже отмечалось, запрещалось ходить в церковь, дотрагиваться до христианских сакральных предметов, она не должна была месить хлеб, доить корову, солить капусту, сажать и сеять что-нибудь, по возможности ее и ребенка в жилище изолировали от окружающих.

После рождения ребенка было принято посещать его мать замужними женщинами примерно одного с ней возраста. Это называлось проведки , или отведки . Пришедшие приносили продукты в большом количестве, в ответ было принято их угощать.

Приобщение ребенка к дому, семье, обществу. После родов также производились магические действия приобщения ребенка к дому и семье, для чего его обносили трижды вокруг жилища, прикладывали к печке, клали в переднем углу на вывернутый мехом вверх кожух. Нужно было также показать, что новорожденный - ребенок не только матери, но и отца. Для этого его протаскивали через отцовскую рубаху, причем не новую, а поношенную, пропитавшуюся его потом.

Ребенка после рождения старались как можно быстрее окрестить, ибо не крещенный человек, даже безгрешный, согласно христианским представлениям, не мог удостоиться после смерти рая. Обычно крещение производилось через несколько дней после рождения.

Крестили его не родные биологические, а так называемые крестные родители . В этом был и практический, сугубо рациональный смысл (если умирали настоящие родители, то воспитание ребенка должны были взять на себя родители крестные) и глубокое символическое значение (которое заключалось в демонстрации того, что человек не только биологическое, но и социальное существо). Через крестных родителей устанавливались связи ребенка с обществом.

Крестные - крестный и крестная (на Севере божат и божатка ) - могли быть близкими родственниками крестнику или крестнице, нередко это были дядя и тетя новорожденного. Но крестными родителями могли быть родственники дальние или вовсе не родственники, например, соседи. Если же в семье часто умирали дети, то в крестные брались первые встречные, поскольку они традиционным сознанием рассматривались как посланцы «того света». В архаичные времена все члены общины принимали участие в происходящем в ней событии, случайно оказавшийся при этом чужак, член другого коллектива, был представителем чужого пространства, которое отождествлялось с потусторонним. Крещение первым встречным, таким образом, рассматривалось как отдача ребенка под покровительство потустороннего мира, всезнающего, всесильного, его силы привлекались для защиты новорожденного.

В результате крещения устанавливались особые отношения крестных родителей друг с другом и с родителями биологическими - все они становились друг другу кумовьями . Интимные отношения между крестными родителями в традиционных представлениях приравнивали к инцесту, однако со временем крестными родителями нередко становились дядя и тетя новорожденного. Очевидно, этому способствовало ослабление общинных связей, когда приходилось больше полагаться на связи семейного характера, а дядя и тетя были самыми близкими для ребенка непрямыми родственниками старшего поколения. Кумовство приравнивалось к родству, что предполагало обязательную взаимопомощь, взаимное гощение по праздникам.

Крещение , хотя и было актом христианским, тоже сопровождалось традиционными обрядами. Путь в церковь мыслился как долгий и опасный, во время движения крестные родители бросали через левое (нечистое) плечо хлеб, угли, монетки, что было жертвоприношением духам-хозяевам местности: в их владениях появилось новое существо, надо было задобрить их подарками, чтобы они его приняли. В купель, где крестили ребенка, для благополучия его жизни клали шерсть, деньги, ладан. Это были те же предметы, которые закладывались между венцами дома в качестве строительной жертвы, поскольку в архаическом сознании строительство дома приравнивалось к рождению человека. Крестные родители дарили новорожденному подарки, характер которых демонстрировал его приобщение к человеческому и христианскому миру - рубаху, пояс, крестик.

Перед внесением ребенка в дом при возвращении из церкви на порог клали угли, топор, нож, ключи, эти предметы должны были предотвратить попадание в жилище вместе с новорожденным враждебных потусторонних сил. Считалось, что пока он еще в переходном состоянии, ибо обряд его «перевода» в собственно люди еще не завершен, и поэтому он несет с собой ауру потустороннего мира.

Важное действие в момент внесения ребенка в дом - прикладывание его к порогу. Сопоставление этого действия с тем, которое совершалось при похоронах - гробом ударяли по порогу, это называлось вытрясать душу , дает возможность понять, что прикладывание новорожденного к порогу направлено на получение им души. Порог мыслился как граница своего, человеческого мира и остального, потустороннего, куда уходят души умерших и откуда их получают новорожденные.

После возвращения из церкви, устраивались крестины с трапезой, на которую приглашали повитуху, крестных родителей, родственников и соседей. Обязательным блюдом на столе была каша, и сам обряд мог называться каша , или бабина каша . Поеданием этого блюда, которое было символом понятия «много», общество стремилось обеспечить свое постоянное пополнение новыми членами, регенерацию поколений. Часто отец в этой трапезе не участвовал либо участие его было довольно специфическим - ему давали ложку пересоленной каши и он должен был съесть ее. Это действие трактуется либо как символическое очищение, либо как редуцированный обряд кувады – имитирование отцом родовых мук и таким образом демонстрация того, что новорожденный принадлежит не только матери, но и отцу. Второе предположение доказывается и другими родильными обрядами, участником которых был отец: например, обряжание его во время родов в юбку и платок жены, требование, чтобы он дул в это время, как и роженица, в бутылку; перевязывание пуповины новорожденного волосами не только матери, но и отца.

Во время крестильной трапезы ее участники ломали хлеб над головой новорожденного - чтобы быстрее рос, много говорили - чтобы раньше начал говорить; дети, если они присутствовали при этом, должны были бегать - чтобы он быстрее начал ходить, перед уходом крестные родители отдыхали - чтобы был спокойным.

В некоторых местах на Севере был обычай сажать дерево у дороги после рождения ребенка: ель – мальчика, иву – девочки, или вне зависимости от пола - березу. Во время этого действия произносился заговор с пожеланием быть новорожденному таким же крепким, как дерево. Это также было пережитком архаических представлений, в рамках которых дерево рассматривалось как двойник человека. Когда человек отсутствовал, следили за состоянием дерева, если оно начинало сохнуть, то это рассматривалось как знак несчастий, происходящих с человеком, а если гибло – свидетельством его смерти.

Послеродильная обрядность. Послеродильная обрядность в виде определенных действий, запретов и предписаний исполнялась примерно в течение года после рождения ребенка. Так, запрещалось подносить ребенка к зеркалу (долго не будет говорить), качать пустую колыбель (будет болеть голова), смотреть на спящего ребенка (потеряет сон) и др.

Обрядами и предписаниями обставлялось помещение ребенка в колыбель. Ее, а также очеп – жердь, на который она вешалась в северных районах, надо было делать из определенной породы дерева, в одних местах – из ели, в других - из березы, еще где-то – из сосны и т.д. Как упоминалось, если хотели, чтобы в семье продолжали рождаться дети, очеп был гладкий, в противном случае люльку вешали на очеп с сучками. Физическая немощь ребенка отождествлялась с бессилием от вредоносных потусторонних сил, поэтому существовали многочисленные обрядовые действия, направленные на его защиту: колыбель кропили «святой водой», намазывали смолой или вырезали на ней крест, в нее клали ножницы, для хорошего сна - сон-траву.

Младенца старались кормить грудным молоком, для искусственного вскармливания использовали соску , которую делали из коровьего рога с отверстием на заостренном конце, на который одевался сосок из вымени коровы. Соской также назывался разжеванный хлеб в тряпице, который начинали давать ребенку вскоре после рождения. С 5-6-й недели его прикармливали разбавленным коровьим молоком, потом жидкими кашицами. Кормление грудью продолжалось до «шести постов», т. е. примерно до 1,5 лет, после этого давать ребенку молоко, даже грудное, но все равно относимое к скоромной пище, считалось грехом. Завершение кормления грудью рассматривалось как вступление ребенка в следующий этап жизни, поэтому оно сопровождалось определенной обрядностью. Например, последний раз его кормили на пороге, после чего клали перед ним набор предметов, по тому, какой он возьмет, определяли род занятий. Если мальчик брал нож, это предвещало, что он станет мастеровым, если девочка брала прялку, это означало, что ей быть хорошей пряхой.

Завершался цикл родильной обрядности пострижинами , как назывался обряд первого снятия волос ребенка. У русских на рубеже XIX-XX в. он бытовал только у некоторых групп, но широкая его распространенность у белорусов и украинцев свидетельствует о том, что некогда он играл важную роль. Пострижины производились, когда ребенку исполнялся год. Его сажали на овчину, положенную мехом вверх, либо вещь, которая определяла половую принадлежность, в основном, это были те же предметы, которые использовали при обрезании пуповины. Снимали волосы повивальная бабка или крестные родители, или отец. Сначала выстригался крест, а потом стригли оставшиеся волосы. Затем на ребенка одевали новую рубаху, крестик и подпоясывали. Как видим, в этом обряде фигурировали те же предметы, что и во время крещения, свидетельствующие о принадлежности ребенка к миру культуры и к христианской вере.

Не случайно обрядность пострижин производилась в годовщину. Именно в этом возрасте у индивида появляются сугубо человеческие качества - прямохождение и речь, дотоле он мало чем отличается от животного. Не случайно и то, что главное действие этой обрядности - пострижение. Волосатость, нестриженность - признак природы: волосаты лешие, русалки, домовые, волосаты люди, которые в силу своего статуса находятся вне «нормального» коллектива - колдуны, пастухи, нищие, снятие волос – признак культуры, принадлежности к миру людей.

УДК 392.1

ББК 63.52

РОДИЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ СЛАВЯН

______________________________

Ю. А. Коловрат-Бутенко

(OrcidID: 0000-0002-3294-3308, ResearcherID: G-9509-2016)

Змиевское научное краеведческое общество

На протяжении всей жизни восточного славянина окружали многие обряды, традиции, правила и пр., которые очень жёстко регламентировали каждую мелочь быта. Наиболее значимыми обрядами были (и остаются по сей день) три наиглавнейшие: рождение, свадьба и погребение. Отчасти сюда можно прибавить обряд инициации - перехода во взрослое состояние. Интересно соотношение свадебных и похоронных обычаев. В этой связи показательна этимология русского слова могила. Е.С. Павлова соотносит это слово с русск. диал. гомылька «большой платок, подаренный невесте женихом в день свадьбы» .

Родильные обряды, идущие из глубокой древности, раскрывают воззрения древнего человека на беременную женщину и новорожденного ребенка, на их положение в семействе и отношение к владыке дома, на таинственную связь их с бытием светил небесных и с пылающим на домашнем очаге огнём. Как выглядел обряд рождения человека (роди́ны) у восточных славян в древности и средневековье сказать сложно. Слаба ещё источниковая база. Например, обряд погребения и тризна очень хорошо фиксируются археологией. Чуть меньше фактов даёт эта наука о свадьбе. В сочетании со сведениями этнографии и фольклора вырисовывается некий образ прошлого. Проведя анализ источников и отбросив поздние и привнесённые элементы, историк может реконструировать названные обряды. Значительно хуже дело выглядит с роди́нами, поскольку археология не предоставляет исследователю сколько-нибудь значимые для такой реконструкции находки (колыбели, куклы, пелёнки давно истлели), а данные этнографии подверглись очень сильному влиянию христианства (обряд крестин).

Огромное количество суеверий, относящихся к беременной и роженице, говорит о том, что забота о ребёнке начиналась задолго до его появления. Восточные славяне старались оградить будущих матерей от всевозможных опасностей, в том числе и сверхъестественных. «Так, если муж был в отъезде, молодой женщине советовали подпоясываться его поясом и на ночь укрываться чем-нибудь из его одежды, чтобы сила мужа охраняла, оберегала жену. В последний же месяц перед родами ей не рекомендовалось выходить со двора, а лучше и из дому, чтобы Домовой и священный Огонь очага всегда могли прийти ей на помощь: жуткие истории рассказывались о злых колдунах, способных своим волшебством похитить дитя прямо из материнского чрева или подменить его детёнышем ведьмы - злобным уродцем… Одним словом, о наступившей беременности и тем более о сроке родов посторонним совсем незачем было знать» . Подтверждением этой цитаты служит значительное число заговоров от выкидыша, на удачные роды и т. п.

Женщина, ждущая ребёнка, считалась любимицей Богов, способной приносить счастье. Её охотно приглашали в сады угоститься яблоками: если беременная отведает плода с молодой яблони, впервые принесшей урожай, эта яблоня весь свой век будет обильно плодоносить .

В мифопоэтических воззрениях древнего человека рождение ребёнка было переходом невидимой границы между миром живых и Иным миром. Вероятно, из-за суеверного страха роженица, как и сам процесс родов, считалась нечистой. Поэтому родильным покоем у восточных славян была баня. Чтобы материнское тело легче раскрылось и выпустило дитя, женщине расплетали волосы, в избе же раскрывали двери и сундуки, развязывали узлы, открывали замки . Характерно, что крещение происходило у всех сословий в церквах и в домах допускалось только по болезни или крайней слабости новорожденного. Но непременно не в той комнате, где он рождён, так как та комната долгое время считалась осквернённою .

Обряды, связанные с рождением ребёнка, И. В. Гордиенко-Митрофанова и В. С. Аксёнов подразделяют на такие виды: дородовые, собственно родильные, послеродовые и социализирующие - вводящие новорождённого в семью, коллектив, род.

Начинались родильные обряды с приглашения бабы-повитухи мужем роженицы, который приходил к ней с хлебом. В свою очередь, повитуха приходила принимать роды с хлебом, освящённой водой, разнообразными травами. Придя, она открывала в доме все замки, открывала окна и развязывала все узлы, чтобы более легкими были роды, а потом обкуривала роженицу травами. Магические действия повитухи продиктованы представлениями о том, что для облегчения какого-либо действия необходимо избавиться от препятствий, стоящих на пути. Так, повитуха заставляла роженицу пить из пригоршни воду: «как вода легко стекает, так ребёнок легко с тебя выйдет». Принимая роды, повитуха путём исполнения определённых обрядовых действий определяла будущие занятия ребёнка и черты его характера. Так, мальчику отсекали пуповину на топоре (чтобы был хозяином), а девочке - на гребёнке (чтобы была хорошей пряхой). Если родители хотели, чтобы у них в будущем рождались девочки, пуповину отрезали на кудели, если хотели мальчиков - на топоре, если не хотели больше иметь детей - перевязывали пуповину конопляной ниткой .

Следующим ритуальным действием было окунание ребёнка в воду. Смеем предполагать, что здесь не только гигиеническая, но в немалой степени магическая процедура. По словам Н. Ф. Сумцова, «мотивами родинных и крестинных песен и обрядов служит радость при появлении нового члена семьи, его торжественное признание и привлечение к нему высших покровительственных сил или божеств для устранения от него бедствий и увеличения счастья. Отличительная особенность родинных обрядов состоит в решительном преобладании обрядового употребления воды как средства очищения родильницы и ребёнка. Для обрядового употребления хлеба и каши на родинах и крестинах осталось, однако, много места» .

Чтобы ребёнок рос здоровым, использовали освящённые травы и цветы, девочкам в купель добавляли мёд и цветы, мальчикам клали корень девясила Inula helenium L. (чтобы был сильным) или топор (чтобы умел мастерить). Вымытого ребёнка обсушивали около горящей печки, что было обусловлено древними обычаями: приобщением к домашнему очагу (огню) и роду. В качестве оберегов использовали ножницы, ножи, уголья из печи, кусочек хлеба с солью, которые клали в колыбель .

В России зажиточные люди накрывали по поводу рождения ребёнка родильные столы, а крестьяне приготовляли особое пиво, взяв для этого разрешение от начальства. Родильницы получали от гостей подарки, как правило, деньгами. Это соблюдалось и у знатных: родильнице в доме боярском давали по золотому. Русские спешили крестить младенца, и чаще всего крещение происходило на восьмой день, но иногда и в сороковой, так как эти числа напоминали в младенческой жизни Иисуса Христа события обрезания и сретения . В какой день давалось имя в дохристианское время - неизвестно. В любом случае, данное ребёнку имя держалось в тайне от посторонних, дабы уберечь от сглаза . Славянские имена отражали физические или духовные качества человека, особенности его телосложения: Чернуха, Белозор, Ненаш, Некрас, Звеня́та, Выша́та и т. д. Этот факт позволяет сделать вывод, что имя ребёнку в языческие времена давалось не сразу, а по прошествии некоторого времени, необходимого для того, чтобы подметить особенности дитяти. У русских долго было в обычае, кроме христианского имени, иметь ещё другое прозвище или некрещёное имя; обычай этот бытовал в удельные времена между князьями, которые, кроме крещёного имени, всегда имели ещё княжье, старославянское и более были известны под последним .

При крещении на новорожденного надевали крест медный, серебряный или золотой, который на нём оставался на всю жизнь. Восприемнику священник возлагал на шею белый платок и связывал его обоими концами; а по окончании обряда платок этот снимался и оставался в церкви. После обряда в тот же день учреждался крестинный стол, и при этом, кроме гостей, кормили и нищих .

После крещения Руси духовное рождение считалось значительнее телесного, и оттого день рождения стал незаметным, а день ангела или именины во всю жизнь праздновались каждым, кому позволяло состояние. По сообщению М. Забылина, с утра именинник или именинница рассылали гостям именинные пироги; знатность лица, которому посылались пироги, измерялась величиною посылаемого пирога. Гости, по приглашению, сходились на именинный стол и приносили именинникам подарки; духовные благословляли племянников образами, а светские подносили материи, кубки или деньги. В царском быту царь в день своих именин по выходе из храма от обедни раздавал из своих рук именинные пироги; то же делала царица у себя в свои именины. Совершеннолетние царевичи от себя раздавали именинные пироги, а в день именин царевны или малолетнего царевича раздавал пироги от именинника царь. Но все-таки почиталось необходимым, чтоб от именинника были розданы пироги. Если боярин или окольничий был именинник, то являлся с пирогами к царю; царь принимал пирог и спрашивал именинника о здоровье, потом именинник представлялся царице и также подносил ей пироги .

С другой стороны, царю, как и частным лицам, на именины подносили подарки, как и подносимые царю и в других случаях, уже обратились в закон. Все торговые люди должны были поднести царю подарки, которые отсылались на казённый двор и с казённого двора продавались; нередко случалось, что купец покупал на казённом дворе ту самую вещь, которую когда-то подарил царю и теперь подносил её государю в другой раз. За именинными столами приглашённые гости пели многолетие, а после стола именинник, со своей стороны, иногда отдаривал гостей; по крайней мере, так водилось у царей .

Н. А. Криницкая говорит об изначальности представлений о связи роженицы и новорождённого с домовым. По мнению исследовательницы, «Утраченные мифологической прозой, они выявляются при обращении к народным верованиям, связанным, в частности, с очагом. Последний в архаических традициях осмысляется как место инкарнации душ предков в будущих потомков рода. Пылающий очаг, а значит, и ассоциирующийся с ним домовой, дарует детей. Не случайно у индийцев было принято воссылать гимны к Агни - богу огня, “главе рода” с просьбой о ниспослании детей: “Да будет нам сын, продолжающий род, плоть от плоти! О Агни, да будет нам твоё благоволение!”. Связь новорожденного с домашним очагом зафиксирована в украинской поговорке: “у пічурці родився”. Этим поверьям некогда соответствовали обычаи, обусловленные семантикой родильной обрядности: только что появившегося на свет младенца полагалось подержать какое-то мгновение над огнём, или поднести его к устью печи, или обойти с ним на руках (обычно это делала кормилица) вокруг домашнего очага, после чего он посвящался в члены рода и получал право наследования отцовского имущества. Да и в дальнейшем ребёнок находился под покровительством семейного очага. Вот почему в олонецких деревнях опытная мать, выходя с младенцем из избы на улицу, брала мизинцем правой руки «немного сажи над устьем печи» и делала ею “значок - пятнышко на лбу или за ухом ребенка”» .

Аналогичные верования связаны и с порогом, который с семантико-обрядовой точки зрения приравнивается к очагу. Так, например, в некоторых локальных традициях страдающую родильницу троекратно переводили через порог или помело. Даже принесённый из церкви после крещения младенец получал на пороге как бы вторичное, на этот раз языческое крещение: сюда на несколько минут клал его отец. Это означало «освятить ребенка через порог», т. е. передать нового члена семейства под покровительство домашнего Божества, предка-родоначальника .

По мнению Н. Ф. Сумцова, родинные празднества, большею частью приуроченные под христианским влиянием к крестинам, возникли из древнего благодарственного жертвоприношения Богам, состоявшего преимущественно, если не исключительно, из каши, с присоединением жертвенных возлияний, - обычай индоевропейский, не только славянский. У древних индусов и германцев при рождении младенца совершали возлияния мёдом и молоком. В одном старинном «Цветнике» сохранилось любопытное замечание, что «бабы каши варят на собрание роженицам». В одном сборнике XV в. говорится о ставлении трапезы роженицам. Покорм рожениц состоял преимущественно из каши, что, впрочем, не исключало возможности других предметов жертвоприношения. В «Вопрошании Кирика» XII в. говорится о принесении в жертву Роду и Роженицам хлеба, сыра и мёду. На преобладание каши в старинных родинных праздниках указывает большое распространение этого кушанья как обрядового на современных великорусских и малорусских родинах, преимущественно в Великороссии. В Тверской губернии в день родин приготовляли две каши: жидкую с молоком и густую с маслом, а в постные дни - просяную и гречневую. Обрядовое употребление каши на крестинах бывало также в Орловской и Воронежской губерниях. В некоторых местах Украины на крестинах варили узвар

Обычаи и обряды родильного цикла играли огромную роль с древнейших времен. Нельзя забывать, что первой формой социальной организации людей был материнский род, и при трудных бытовых условиях, небольшой продолжительности жизни древнего человека выполнение женщинами своей природной функции деторождения было основным условием существования рода. События, связанные с этим, возводились в культ. Обряды родильного цикла существуют тысячелетия и являются древнейшими в истории человечества. Главный смысл родильного цикла определялся заботой о рождении здорового ребенка и сохранении жизни и здоровья матери. Это обуславливало проведение магических обрядов, почти не видоизмененных под влиянием церкви.

В народе бытовала поговорка: «Много детей бывает, но «лишних» Бог никому не посылает». И еще в старину говорили: «У кого детей много, тот не забыт от Бога». Многодетность в народе всегда приветствовали, осуждение многодетных семей порицали, а бездетным сочувствовали. В некоторых местах России уже во время свадьбы предпринимали меры предосторожности, обеспечивающие успешное деторождение молодой женщины. Нередко они носили суеверный оттенок. Н. Сумцов" писал, что в Нижегородской губернии молодых из-за свадебного стола выводят так, чтобы избежать кругового обхождения, иначе молодая не будет рожать. Во время покрывания головы молодой сажают ей на колени маленького мальчика с целью расположить молодую женщину к рождению первенца мужского пола.

Довольно насыщенным разнообразными обрядами, обычаями, суевериями является период вынашивания ребенка.

Беременная женщина на Руси была объектом множества суеверий, в которых, однако, нельзя не увидеть рациональное зерно. Некоторые из них регламентировали ее поведение, запрещали или, наоборот, поощряли определенные действия.

" Сумцов Н. Народное воззрение на новорожденного ребенка // Журнал министерства народного просвещения. 1880.№11.-С.70-72.

К таковым можно отнести:

Запреты контактов с определенными предметами. Во избежание трудных родов беременной запрещалось переступать через жердь, оглобли, хомут, веник, топор, вилы, грабли, перелезать через забор, окно, ступать на след коня. Нельзя было брать в руки веревки, переходить под ней, чтобы пуповина не обвилась вокруг шеи ребенка и не задушила его. Не рекомендовалось смотреть на огонь - у ребенка будет родимое пятно.

Временные и пространственные ограничения. Беременные должны были избегать «нечистых мест» и «нечистого времени». Им запрещалось стоять или сидеть на пороге, на полене, на меже, находиться на перекрестке, на кладбище, подходить к строящемуся дому, выходить из дома после захода солнца.

Запреты в питье и еде. Беременным запрещалось есть рыбу, иначе ребенок не будет долго говорить, есть на ходу - ребенок станет плаксой, не есть заячье мясо - родит пугливого ребенка, не есть тайком, иначе ребенок станет вором, не вкушать меда - иначе ребенок будет «золотушным», не употреблять сросшихся плодов - родит двойню, не пить вина - ребенок станет пьяницей.

Социальные запреты. Нельзя во время беременности ругаться с соседями, раздражаться - дабы не испортить характер ребенка, а также красть, передразнивать кого-либо, участвовать в обрядах (быть крестной матерью, свахой, дружкой на свадьбе, присутствовать на похоронах, обмывать покойника).

Запреты смотреть на все неприятное и безоброчное, т. к. предмет, вызвавший отвращение беременной, непременно отразится на ее ребенке Не рекомендовалось глядеть на животных (иначе ребенок родится мохнатым, с длинными когтями), на некрасивых людей, а в особенности имеющих какой-либо порок - ребенок будет безобразным. И наоборот, полезным считалось созерцать прекрасное: цветы, месяц, красивых детей в реальности и в различных изображениях - тогда ребенок родится не только здоровым, но и приятной внешности.

Определенной регламентации подвергалось и отношение к беременной окружающих. Так, беременной нельзя было отказывать в еде (ведь просит не она, а младенец) - иначе «мыши погрызут одежду», не выполнить ее просьбу (сам не съешь, а беременной не откажи), при ней нельзя было ссориться, кричать, громко говорить - испугаешь ребенка

Правда, отношение к беременной в народе было двояким. С одной стороны, она несла добро и являлась олицетворением плодородия. Способность беременной к магической передаче плодородия использовалась во многих обрядовых действиях: для увеличения плодовитости скота, домашней птицы, увеличения урожая зерна, плодовых деревьев. Во время засухи будущую маму обливали водой, чтобы вызвать дождь. При пожаре она обходила дом, что помогало погасить пламя. С другой стороны, по суеверным представлениям, от женщины, ждущей ребенка, исходила опасность. Очевидно, это было связано с присутствием в ней двух душ и ее близостью к границе жизни и смерти. («С брюхом ходить - на вороту смерть носить»). И это вызывало разнообразные охранительные меры со стороны окружающих и рождало определенные суеверия. Так, например, верили, что встреча с беременной женщиной приносит несчастье.

Вместе с тем женщина, ждущая ребенка, сама нуждалась в защите от злых сил, способных навредить ей и ее потомку. Для защиты от них она всегда имела при себе предметы - «обереги»: красные шерстяные нити, лоскуты, ленты, которые она обвязывала вокруг пальца, руки или пояса, пучки разноцветной пряжи, завязанные «мертвым узлом», железные предметы - иголку, нож, а также щепки от разбитого молнией дерева, уголь, кусочки кирпича от печи, соль.

Естественно, и будущую мать, и всю семью очень интересовал пол ребенка. И не из простого любопытства: от этого напрямую зависело благополучие семьи Рождение мальчика означало появление помощника и будущего кормильца, девочка же воспринималась как разорительница, которой уже с раннего возраста нужно готовить приданое. А повзрослев и выйдя замуж, она покинет родной дом и будет работать на чужую семью. Способов угадать пол ребенка существовало много. Сохранилось древнерусское свидетельство о гадании подобного рода: «...и чреваты жены медведю хлеб дают из рук, да рыкнет, девица будет, а молчит- отрок будет». Кончив ткать, будущая мать выбегала на улицу и ждала первого встречного, считалось, что его полу и будет соответствовать пол ребенка. Мальчика следует ждать в том случае, когда у последнего ребенка в семье на шее волосы не заканчиваются косичкой, когда отец будущего ребенка найдет во время пути кнут, когда посаженный за свадебный стол ребенок выберет какую-нибудь принадлежность мужчины, например, трубку, а не платок или наперсток.

Следующим этапом родильной обрядности являются обряды, сопровождающие появление ребенка на свет. Необходимо отметить, что в этих обрядах участвовали, главным образом, женщины: бабка-повитуха, родственницы и соседки. Участие же мужчин было весьма ограниченным. Своеобразным церемониймейстером родов выступалабабка-повитуха. Без повивальной бабки не обходилась ни одна крестьянская семья. Она занималась не только принятием родов, но, главное, умела выполнять необходимые, с точки зрения крестьян, процедуры над ребенком и роженицей, сопровождая их магическими действиями. Основными процедурами были: обрезание пуповины, действия с последом и купание ребенка. Все действия повитухи с новорожденным объединялись одним термином - «бабить». Повивальная бабка - лицо, никем не избираемое, добровольно принимающее на себя определенные, нигде не записанные, но осознаваемые ею обязанности. Она не могла отказать в просьбе прийти к роженице, даже если ей этого очень не хотелось, не могла требовать вознаграждения за труды, а довольствовалась тем, что ей давали. Община предъявляла довольно строгие требования к личности повитухи. В роли повитухи выступала обыкновенно пожилая женщина (девушки повитухами быть не могли). Она должна быть безупречного поведения, быть счастливой в семейной жизни, богобоязненной и истово соблюдающей все православные обряды.

В некоторых местах считали, что повивать могли только вдовы, а не «мужние жены». Повитуха не должна была обмывать покойников, в противном случае новорожденные, принятые ею, будут умирать. По той же причине повитухе возбранялось участвовать в избавлении от нежеланных детей:

все свое знание и умения она должна была направлять только на сохранение жизни ребенка. При выборе повитухи обращали внимание и на то, не умирали ли ее собственные и повитые ею дети."

Сообразуясь со всеми требованиями, русский крестьянин выбирал повитуху и звал ее в дом. Тотчас по появлении в доме родильницы повитуха зажигала лампады у икон и молилась. Затем принимала меры «от сглазу»: умывала женщину «с уголька», велела ей утереться мужниной шубой «от напуска», мазала «уговорным маслом».

Затем повивальная бабка ведет роженицу в баню (которая заранее топится), чтобы распарить и размягчить кости. Положив роженицу на полок, она растирает ее маслом. Перед тем как лечь в постель или уйти в баню для родов, родильница «прощается со своими семейными», обращаясь сначала к свекру, потом к свекрови и затем к остальным членам семьи.

Помимо своих прямых обязанностей, связанных с рядом симптоматических действий для облегчения родов, бабки постоянно заботятся о защите роженицы от нечистой силы, используя при этом христианскую атрибутику: ладан, святую воду и молитвы. В заговорах повитуха обычно обращается за помощью к различным святым: Зосиме и Савватею, Анне-пророчице, Кузьме и Демьяну, Пресвятой Богородице и к своей главной покровительнице и помощнице - бабушке Соломониде (Соломее, Соломонии).

" Листова Т. А. Русские обряды, обычаи и поверья, связанные с повивальной бабкой/Русские: семейный и общественный быт. М: Наука, 1989. С. 143.

По народным представлениям, именно Соломея выполняла все те действия с младенцем Христом, которые должна была исполнять деревенская повитуха. Именно к ней обращалась повитуха, прося: «Бабушка Соломонида, приложи рученьки рабе Божьей.... (имя роженицы)» или: «Бабушка Соломонида, Христа повивала- помоги!»

Муж роженицы играл значительную роль при родах, хотя и подчинялся беспрекословно всем указаниям повитухи. В народе было чрезвычайно распространено мнение, что роды сильно облегчаются, если муж находится подле жены в минуты страданий. Муж поил роженицу водой из своего правого сапога, развязывал на ней пояс, прижимал коленом спину жены, - все эти действия по народным представлениям якобы ускоряли и облегчали роды. Иногда для этой же цели повитуха велела будущему отцу ломать изгородь, посылала к священнику и т. п.

Другим довольно распространенным способом облегчения родильных мук был обычай разыгрывать роль родильницы ее супругом. Так, у белорусов Могилевской губернии и в Ельнинском и Смоленском уездах муж одевался в женскую одежду: рубаху или юбку, повязывал голову платком и стонал во время родов, как будто разделяя страдания жены. Случалось, что муж нередко начинал чувствовать серьезное недомогание, так успешно он «входил в образ».

Для облегчения родов прибегали к разного рода приемам и манипуляциям, имеющим большей частью магическое значение: зажигали освященную восковую свечу и держали ее перед лицом роженицы, метлой стучали в потолок избы, обращаясь за помощью к «домашнему духу», покровителю семьи. Во многих местах России размыкают и развязывают все, что замкнуто и представляет собой какую - либо преграду, способную помешать быстроте родов: отпирают в доме все замки, сундуки, шкафы, раскрывают двери и печные заслонки, развязывают узлы, расплетают косу, развязывают пояс и платок на роженице, снимают с нее серьги и кольца. При трудных родах идут к священнику с просьбой отворить Царские двери (ворота), зажигают венчальную свечу, служа молебен Запрестольной Божьей Матери, т. е. той ее иконе, которая находится за престолом в местном храме." Считалось, что в таких случаях хорошо помогает и пояс священника, которым он опоясывался во время богослужения. Его клали на живот роженицы. Почти повсеместно роженицу трижды обводили вокруг стола, на углах которого лежит соль. Беременная отведывала ее из каждой кучки и вслед за повитухой произносила заговор на облегчение родов: «Ты, соль, свята; ты, соль, солона; ты, соль, крепка! Расступися соль, мне недуги отпусти, что в животной кости, во черной во крови; услади все колотья и болести в трудну пору, а я ражидаюся!» ""

По совершению родов повитуха подносит младенца к отцу и просит его перекрестить. Отец крестит малютку и идет затеплить перед иконами свечу. Далее наблюдают за ребенком, стараясь угадать его будущую судьбу. Счастливчиком считается появившийся «в сорочке» - неповрежденной маточной оболочке. Повсеместно сорочку тщательно сохраняли, чтобы «счастье» никогда не покидало своего избранника. Счастье пророчили и тому новорожденному, который, будучи женского пола, похож на отца, а мужского - на мать. Удача ожидает младенца, если в день его рождения в доме была какая-нибудь прибыль, а также того, кто родится с волосками на голове и т. п.

Большое внимание придается дню и времени рождения. Так, во Владимирской губернии счастливыми днями рождения считались воскресенье, вторник, четверг и суббота, другие же дни предвещали человеку болезни и бедность. Самое счастливое время суток для рождения - утро «меж обедни и заутрени», как говорится в великоросской свадебной песне.

" Успенский Д. И. Родины и крестины, уход за родильницей и № рожденным // ЭО. 1895. №4.

"" Дмитриев В. В. Семейные обряды владимирской деревни. Владимир, 1995. С.9.

Ночное же рождение считается несчастливым. «Не жилец» младенец, родившийся на исходе месяца.

Одновременно принимались меры, способные благотворно повлиять на дальнейшую судьбу младенца. К ним относятся: обрезание пуповины, первое купание и перепечение младенца.

Во Владимирской губернии обрезание пуповины мальчика производилось обязательно ножом и на каком-либо плотничьем или столярном инструменте. Крестьяне считали, что только в этом случае из ребенка выйдет работящий и деловой человек. Напротив, у девочек пуповину перерезали ножницами, и притом так, чтобы она упала на женскую работу (вязание, шитье и т. п.). В этом случае родившаяся непременно станет домовитой хозяйкой. Пуповину, как и сорочку, засушивали и сохраняли, либо закапывали в землю.

Большое значение придавалось и первому купанию младенца. Корыто наполняли речной водой, едва нагретой, а иногда и ледяной, в которую добавляли зерна ржи, овса, гречи, бросали золотые или серебряные монеты, что должно было способствовать счастью и будущему богатству младенца.

«Перепеченье» употреблялось только для слаборожденных младенцев, чтобы придатьим новые силы для жизни. Младенца обвязывали мокрым полотенцем и на деревянной лопате трижды засовывали в натопленную печь, быстро вытаскивая обратно. При этом повитуха произносила заговор, обращаясь к огню и прося его «кости сварить, дите укрепить». Таким образом ребенок как бы рождался заново, но уже здоровым, его болезни сгорали в очистительном огне.

Родившегося ребенка чаще всего завертывали в рубаху или иную одежду отца, непосредственно с него снятую. О рубахе матери упоминается значительно реже. В этом обычае проявлялась символика связи отца с ребенком, пожелание ребенку здоровья, отцовской любви и заботы, а также передача ребенку положительных отцовских качеств. Родительская рубаха становилась не только первой одеждой новорожденного, но и оберегом «от сглаза». Нередко с этой целью к люльке новорожденного подвешивали ношенные отцовские вещи. Стирать одежду не полагалось, иначе «смоется отцовская любовь». Обряд принимания новорожденного в одежду отца составлял таким образом акт усыновления новорожденного отцом, признание дитяти. В этом же смысл передачи новорожденного отцу при выносе в первый раз в избу.

Немаловажное значение придавалось в этот период предохранению ребенка и матери от «сглазу», «напуску» и «нечистой силы». По народным воззрениям, роды делают родильницу и ребенка «нечистыми», поэтому они особо уязвимы для «нечистой силы». Кроме того, младенец еще не крещен и посему лишен небесной защиты. Охранительные меры принимает повивальная бабка: время от времени она крестит окна, двери, голову ребенка и родильницы. Родильница в течение девяти дней не должна выходить из дому, а если выходит, то с молитвами и крестясь С момента рождения и до крещения роженицу и новорожденного не оставляли в комнате одних, дабы злые духи не завладели душой некрещеного младенца и не принесли вред родительнице. Кроме того, оставленного младенца может унести домовой или леший С охранительными целями по-особому обустраивалась колыбель младенца. «От сглаза» использовалась осиновая кора, отгоняющая колдунов. Для устрашения нечистой силы в постель новорожденного клали клок собачьей шерсти или «под головы» острые предметы: нож, вилку и т. п. Хорошо, по крестьянскому разумению, помогали в этом случае четверговая соль и крещенская свеча.

Когда все предосторожности были приняты, пол в избе вымывался, а двери открывались для посещения родственников и знакомых. Последние несли с собой подарки - «зубок» - лакомства или хлеб с солью. Не навестить родильницу считалось зазорным, все равно что не помянуть умершего.

Крестильная обрядность - один из самых значимых этапов родильной обрядности. Необходимо отметить, что время от рождения до крещения младенца было, как правило, непродолжительным. И вот почему. Младенец мог умереть «не приведенным» к вере, и его невинная душа досталась бы дьяволу Некрещеного легко было «сглазить», «напустить порчу», он был легкой добычей для нечистой силы. Крещение проводилось желательно натощак, не прикладывая младенца к материнской груди. По церковным канонам крестили на восьмой или сороковой день. Эти сроки были связаны со значимыми датами младенческой жизни Христа - Обрезанием и Сретеньем.

Главные действующие лица крестильных обрядов - крестные родители или восприемники (т. е. принимающие ребенка из купели). Православная церковь возлагала на них поручительство перед богом при вступлении ребенка в лоно церкви и дальнейшую заботу о своих духовных детях. В народе же восприемники считались вторыми родителями ребенка, его опекунами и покровителями По большей части восприемниками становились кто-либо из близких родственников - взрослых, уважаемых и состоятельных. Но бывало, что восприемником мог стать случайный прохожий, встретившийся повитухе, бежавшей к реке за водой для купания младенца. Так, приглашали только одного восприемника и в случае, когда дети у кого-либо не живут. Иногда приглашали в восприемники и священников, давая младенцу его имя. Восприемники не только становились покровителями крестника, но и вступали друг с другом в духовную связь и именовались как «кум» и «кума».

Приглашение восприемников совершалось отцом новорожденного, приходящего в дом будущего кума с поклонами и угощением. Приглашение считалось честью, а отказ - большим грехом. Восприемничество было связано с большими расходами. К крещению восприемник покупал крестнику крестик, платил священнику за крестины, делал подарки родительнице, одаривал деньгами повитуху. Кума несла ребенку крестильную рубашку, матери предназначался отрез ситца или холста. Кроме того, кума должна была подать батюшке полотенце, утереть руки после окунания младенца в купель. Перед крещением повитуха производила над ребенком ряд магических действий: купала его в корыте с проточной водой, произнося заговоры, защищающие ребенка от сглаза и нечисти и долженствующие обеспечить ему крепкое здоровье. Затем она одевала ребенка в разрезанную материнскую или отцовскую рубаху в зависимости от пола младенца и с молитвой отдавала «куму» - мальчика, «куме» - девочку.

При выходе из дома кум и кума не должны были оборачиваться, громко говорить, спотыкаться о порог, иначе будет худо младенцу, да и им самим «не будет пути - дороги». Крещение происходило обычно в церкви, но в случае, если ребенок был слаб, крестили и дома, но обязательно не в той комнате, где происходили роды, т. к. она считалась оскверненной. Мы не будем рассматривать церковное таинство крещения. Остановимся лишь на некоторых суевериях, которые сложились в народе на основе элементов этого строго канонизированного обряда. Так, во время погружения младенца в купель наблюдали за его поведением. Если он «вытягивался» над купелью и молчал, это означало, что младенец долго не задержится на этом свете. Когда священник выстригал только что крещеному младенцу волосы на головке, восприемники, закатав их в воск, бросали в купель. Если восковой шарик тонул, то младенец вскоре помрет, плавает на поверхности - будет жить.

Ряд суеверий был связан с водой, используемой в обряде крещения: за ней ходили обязательно без коромысла (иначе младенец будет горбат). После крещения воду не следовало выливать где попало, в грязь и особенно на помои, иначе судьба ребенка будет замарана, не сложится. Для этой цели было необходимо найти укромное место, где бы не ходили люди, а тем более животные. Особыми обрядами встречали новокрещеного из церкви. Кумовьев с ребенком встречала хлебом-солью повитуха. Ребенка клали на вывернутую вверх мехом шубу, овчину или на мягкую подстилку, под которой были спрятаны предметы-обереги. Шуба должна была обеспечить ребенку богатство и благополучие. Младенца клали на лавку под образа или на печь или подносили к наружному отверстию печи и обращались к домовому (а печь была его жильем) с просьбой принять новорожденного в дом: «Родной, приходи, дите сприми, в доме укрепи» Кумовья и родня поздравляли родителей ребенка с «новопосвященным».

Особое место в родильно-крестильной обрядности занимали обряды, символизирующие принятие в семью и общину нового члена. Наиболее ярко эти обряды проявлялись в ритуале утверждения т. н. крестного стола, своеобразного домашнего празднования рождения и крещения новорожденного.

На крестины собирались все члены семьи, непременно приглашались крестные отец и мать. Гости приносили с собой подарки и угощения, дабы освободить еще неокрепшую хозяйку от хозяйственных работ. Хозяйкой крестного стола становилась бабка-повитуха. Она накрывала на стол, подавала блюда и готовила главное блюдо праздника - «крестильную кашу». Каша варилась из пшена и отличалась от постного сочива, подаваемого в рождественский или крещенский сочельник, тем, что была «богатая», т. е. скоромная, сытная и вкусная. Эту кашу вкушали не но «щепотке», как сочиво, а угощались ею всласть. Готовя кашу, бабка не жалела добавлять в нее молоко, масло, сливки, яйца. Готовую кашу украшали половинками вареных яиц. Иногда в кашу запекали курицу или петуха, смотря по тому, кто родился: мальчик или девочка